その他 2021年11月8日付け採用情報

**採用条件**

【雇用形態】正社員

【職種】販売・経理(現在女性が担当)

【年齢】22歳~40歳

【仕事内容】店頭での接客、販売。システムを使った経理、出荷作業他(経験者高く評価)

【初任給】大学卒20万円/月(但し、試用期間3か月間あり。試用期間中は19万円/月)

【社会保険】完備

【昇給】年1回(1月)

【賞与】年2回(8月、12月)(ただし、採用後1年経過以降)

【勤務時間・休憩時間】勤務時間:8時00分~17時00分(内、休憩時間:60分)

【時間外時間】あり(月平均:5時間程度)

【年間休日ほか休日等】2021年-年間休日108日 (日曜・祝日休み、その他シフトにて休み)・年末年始、夏季休暇

【年次有給休暇】採用後6カ月以降あり

油できれいになる! ズボラやけど、キレイでいたい!!

先日のブログで、「椿油でオイルパック」と書いたら、早速「どんな風にするんですか?」とお問い合わせをいただきました。

先日のブログで、「椿油でオイルパック」と書いたら、早速「どんな風にするんですか?」とお問い合わせをいただきました。

すっごく簡単にモチモチ肌とつやつや髪をゲットできるので、是非お試しください!^^!

入浴前、髪には「お手入れ用椿油」をいつもより多く、肩までの長さくらいの髪であれば、5~6滴を手に取り、まず、地肌をマッサージしてから毛先にのばすようにして、

髪全体によーく馴染ませます。

洗顔後のお顔には、「スキンケアオイル 京椿」を、こちらもいつもより多く、3滴ほど手に取り、お顔全体に、マッサージしながら、のばしていきます。

目の周りは避けて、首筋にもしっかり塗りこんでください。

そのままお風呂に入って、しばらく湯船に使ってから、シャンプーなどしてもいいのですが、さらに効果を高めたい場合は、お風呂の中でしばらく、

頭には蒸しタオル、.jpg) お顔には化粧水などをしみこませたフェイスマスクをしてパックします。

お顔には化粧水などをしみこませたフェイスマスクをしてパックします。

<洗顔料をクリームのようにきめ細やかにする泡立てネットとフェイスマスク>

自然な油の力って、うれしいものです。

高価なお化粧品を使っても得られないような、満足感を手に入れることができるかも!

油できれいになる! 油にまつわるキレイの話

10月3日(土)の午後、JR東海さんの企画で「油にまつわるキレイの話」と題して、内から外から私達をキレイにしてくれる油の話と、「試食体験」をしていただきました。

まずは、油店の向かいにある「出水町家」でお勉強。

クイズを交えながら、進行します。

①お燈明用の菜種油

②食用のごま油

③髪や肌に塗る椿油

正解は、①番、お燈明・灯り用の菜種油です。

油と言うと、カロリーが高い、太る、汚れる…など、マイナスイメージが先行しがちですが、いい油は美味しくって身体にもよく、キレイになれる!

そして身の回りもキレイにしてくれる!

と、プラスイメージに変えていただこうという内容です。

スキンケアオイル「京椿」と お手入れ用の「純正椿油」

さてさて、今回私達をキレイにしてくれる油の代表格としてご紹介したのは椿油。

お肌の乾燥が気になるこれからの季節、

お化粧前にも使える「京椿」は欠かせないアイテムです。

男性の髭剃り後にもすっごく好評なんですよ。

髪のお手入れには「純正椿油」。

シャンプー後、タオルドライした髪や地肌にすり込むと、しっとりと落ち着いて、まとめやすくなります。

その昔から、日本女性の長い黒髪を守ってきたのが、この椿油と黄楊(つげ)のくし。

その昔から、日本女性の長い黒髪を守ってきたのが、この椿油と黄楊(つげ)のくし。

ホンツゲは、生育が遅いため、年輪など木の組織がとても細かく、材質が堅牢で、

高級なくしや将棋の駒、そろばんの珠(たま)などに使われています。

頻繁に洗髪することもなかった昔の人々は、椿油をよくすり込んで汚れを浮かし、髪をとかしながら、フケやほこりを取っていたのです。

黄楊のくしは静電気が起こらず、お手入れをきちんとすれば代々使えるもの。

くしのお手入れ方法もご紹介しました。

買ったばかりの黄楊のくしは、ビニール袋に入れ、椿油を数滴~10滴(大きさによる)たらして1晩ほど馴染ませておきます。

買ったばかりの黄楊のくしは、ビニール袋に入れ、椿油を数滴~10滴(大きさによる)たらして1晩ほど馴染ませておきます。

高級な黄楊くしのためには、必ず椿油を使ってくださいね!

2~3ヶ月に一度は、くしのお掃除とお手入れをします。

特に目の細かいくしには汚れがたまりやすいですし、くしに十分な油分がないと、髪の油分を、くしが吸い取ってしまうからです。

このくしの汚れを取るのは結構大変ですが、椿油を使うと、うんと時間短縮できます。

このくしの汚れを取るのは結構大変ですが、椿油を使うと、うんと時間短縮できます。

くしに綿棒や歯ブラシを使って、たっぷり椿油をつけ、くしの汚れを浮かせます。

10分ほどおいてから、目の粗い歯ブラシで汚れを取ります。

くしの歯の間の細かい汚れには、歯間ブラシや糸ようじを使います。

歯のケアグッズを有効利用できるので、「くしの歯」とはよく言ったものだ!と感心します。

保湿のため、また油分を蓄えたい場合には、椿油のような性質の油を使います。

このような油を乾きにくい油「不乾性油」と呼んでいます。

もうひとつ、身の回りをきれいにしてくれる油に、乾きやすくて皮膜を張るので、防水効果の高い「乾性油」があります。

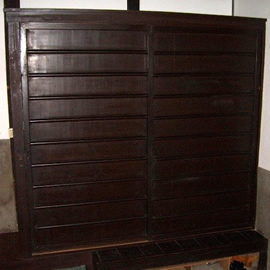

荏(え)油、桐(きり)油、亜麻仁(あまに)油などがその仲間になり、京町家の紅殻格子には欠かせない油です。

木材に、防虫や防腐効果のある柿渋やベンガラを塗った後、油を「塗る」と言うより「すりこむ」様にして塗りこんでいきます。

山中油店の紅殻格子には、「半乾性油」の菜種油を塗りこんでいます。

山中油店の紅殻格子には、「半乾性油」の菜種油を塗りこんでいます。

五代目当主(86歳)によると、

「乾性油は、菜種油を十分にしみこませておいて、最後の仕上げに塗るもんや。」

200年近く塗りこんでも、まだまだ仕上げ段階ではない。。。

油の奥深さに人生の教訓を知る思いで、今も菜種油をしみこませております。

油の奥深さに人生の教訓を知る思いで、今も菜種油をしみこませております。

乾性油は、紅殻格子のほか、和紙に塗って番傘に使われたりしています。

昔の人は、あらゆる生活体験から、用途に応じた油を上手く使い分けてきたのだな、と、その先人の知恵の素晴らしさに驚きます。

さて、お勉強の次は、カフェ&ワインバー綾綺殿(りょうきでん)に移動して、

油のテイスティングと、ちょっと面白い試食体験です。

アイスクリームに油をかけていただくというものです!

綾綺殿の人気デザートメニューのひとつに「すごい!バニラアイス」があります。

「何か」がかかっている。― そう、オリーブオイルがかかっているのです!

それがまた美味しくって、「わぁすごい!」と声が上がるから「すごい!バニラアイス」なんですよ。

今回は、レモンオリーブオイル、オレンジオリーブオイルのほか、玉締めしぼり胡麻油や芳香落花生油をアイスクリームにかけてお試しいただきました。

「意外といけるんですね!」「さっぱりしてるから不思議!」

「ごまをかけたら急に和風アイスになって面白かった!」などなど歓声が上がります。

遠くからお越しくださった20名の皆様、ありがとうございました。

また、定員を上回るたくさんのご応募をいただいたそうで、重ねて御礼申し上げます。

来てくださった方々も、お越しになれなかった方も、機会があれば、是非ともまたお訪ねくださいね!!

油できれいになる! 椿油とつげの櫛(くし)~その5 椿油で髪のお手入れ!

椿油でキレイになりましょう!

では、現代人の私達は、椿油をどんな風に使ったらいいでしょうか?

まずは、いつもの髪のお手入れにおすすめ、私のヘアケアをご紹介します。

シャンプーしたお風呂上り、タオルで水気をざっと取った後、2~3滴の椿油を手に取り、まず、指の腹で地肌をマッサージするようにして刷り込みます。

(私の髪の長さは方にかかるくらい。ショートヘアや男性なら1~2滴で。)

その後、手のひらに残った椿油を、髪全体に、なでるようにして馴染ませます。

このとき、つげのブラシでブラッシングすると、とっても気分がよくなります♪

このままドライヤーで乾かしてもOK。

絡まりやすい毛質なので、乾かす途中で、何度かつげのときぐしで梳きます。

髪の毛がすごーく傷んでるな、と感じたら、お風呂でオイルパックしましょう。

シャンプーした後、タオルで水分を拭き取り、地肌と髪に行き渡るように椿油をつけます。

ちょっとたっぷり目に、コーヒースプーン1杯くらい使います。

湯船に使っている間、タオルで巻いて、十分浸透させます。

その後、ぬるま湯で軽くすすぎます。

リンスは不要。

是非一度お試し下さい。

油できれいになる! 椿油とつげの櫛(くし)~その4

櫛の話が続いたので、椿油の使い方をご紹介しましょう。

その昔、日本髪を結っていた頃は、もちろんシャンプーもリンスもなく、洗髪をすることがほとんどありませんでした。

では、どのような方法で昔の人はヘアケアをしていたのでしょうか??

そこで活躍していたのが、椿油です。

そこで活躍していたのが、椿油です。

椿油を地肌にすり込み、髪に馴染ませます。

やはり椿油でお手入れしたつげの櫛を使い、丁寧に梳きます。

その時に使われていたのは、6月11日に「椿油とつげの櫛~その1」でご紹介した「とぎくし」だったと言われています。

椿油は皮脂に近い成分を有し、保湿効果が高いことで知られています。

椿油は皮脂に近い成分を有し、保湿効果が高いことで知られています。

地肌にすり込むことによって、汚れやフケを浮かし、それを静電気の起こらないつげの櫛で取り去っていたと考えられます。

しかし、昔の人なら誰もが、椿油やつげの櫛を持っていたわけではありません。

どちらも、庶民には高嶺の花、簡単に手に入るものではありませんでした。

山中油店のある辺りは、平安時代には、今の御所に当たる内裏(だいり)があったところです。

千年も前に、この地で、皇族や貴族の女性達が、貴重な椿油やつげの櫛で「大垂髪(おすべらかし=お雛様のような髪型)」の長い黒髪を守っていたのでは…

と思うと、ここ京都で、あぶらの歴史、ロマンを感じます。

さて、現代人の私達は、ヘアカラーやパーマで髪が傷みがち。

そんな私達の間でも、椿油は大活躍です。

使い方は簡単。

シャンプーやリンスで洗髪した後、お風呂上りにまず、髪をタオルドライ。

髪の長い方は、軽くドライヤーを当てておきます。

半乾きの状態で、まず地肌にお手入れ用椿油を1~2滴すり込んで、指の腹で、しっかりマッサージします。

その後、少し椿油を足して、毛先まで馴染ませます。

それから髪を乾かします。

艶やかでしっとりした髪が保たれますよ!

油できれいになる! 椿油とつげの櫛(くし)~その3

セット用の櫛は、大人の女の人が使う櫛、と言うイメージがあります。

母や祖母の鏡台にそっと置かれていたからでしょうか。

祖母が髪を逆立てたり、結い上げる時にこの櫛がある場面の記憶から、ちょっとおばあちゃんっぽいイメージがあったので、今、自分が愛用してることに、年月の流れを感じてしまいます。

祖母が髪を逆立てたり、結い上げる時にこの櫛がある場面の記憶から、ちょっとおばあちゃんっぽいイメージがあったので、今、自分が愛用してることに、年月の流れを感じてしまいます。

クセ毛で髪の毛のセットが苦手な私は、髪を少し長くして、ひとつにくくってまとめ、朝の時間短縮をしています。

「目の細かい櫛は通りにくい」という印象しか持っていなかったのと前述のおばあちゃんイメージがあるので、考えてもみなかったけれど、「これを使うと、髪の毛がよりきれいに見えますよ」という言葉に半信半疑ながら、希望を持って、私のつげ櫛コレクションに加えました。

ブラッシングして、梳(と)いて、まとめ上げるときの必需品。

髪に櫛目がつかず、ツヤが出たかのようにきれいに見えます。

まとめなくても、最後の仕上げにさっと通すと気分がよくなります。

つげの櫛の一番の長所は、静電気が起きないことです。

しかも丈夫で、使えば使うほど、いい味が出てきます。

何と言っても椿油と最高の相性!

椿油の上手な使い方は次回ご説明させていただきましょう。

油できれいになる! 椿油とつげの櫛(くし)~その2

今年の2月、京都のデパートで行なわれていた「日本伝統工芸職人展」で

買い求めたのが、この、つげのブラシ。

「こんなんあったら、ええなー」と思っていたら、

ちゃんと作っておられる方がいらっしゃたのが、またうれしい(^^)

これがまた、使い心地がいいんです♪

これがまた、使い心地がいいんです♪

実はインターネットでつげの櫛のことを調べていて、目に留まったのがブラシ。

お問い合わせしてみたら、なんと、「今京都で出店中」とのお返事。

それはすごい偶然!と、早速出かけたのです。

つげのブラシも、歯の間隔や向きなどで感触が変わってくるのだそうです。

向きというのは、歯が垂直についているか、外に広がっているかの違いです。

私が選んだのは、5列に並んでいて、歯が外側に向かってついているもの。

ちょっとコンパクトで手に収まりやすく、地肌にしっかり当たって、それでいて、やわらかさが感じられたからです。

売り場でお話も弾み、最後に選んだブラシに桜の柄と名前を彫っていただきました。

売り場でお話も弾み、最後に選んだブラシに桜の柄と名前を彫っていただきました。

ますます愛着が湧きます。ありがとうございました!

このブラシと椿油があれば、静電気が起こらず、切れ毛の心配もなく寝起きのボサボサ絡んだ髪だって、すーっと通ります。

ブラシでマッサージしたあと、ときぐしで流れをつけ、締めに登場するのはセット用の櫛です。

それはまた次回に。

油できれいになる! 椿油とつげの櫛(くし)~その1

その昔から日本女性の美しい髪を守ってきた、椿油。

油屋として身近にあった椿油を愛用するようになってから、パサつくクセ毛が落ち着いて、ツヤが出てきました。

せっかくなら、椿油と一緒につげの櫛を使ってみよう…!

実践し始めてから、3年ほど経ち、今頃になって、生まれて初めて「キレイな髪やね」と言われるようになりました。

椿油と椿の種(花は造花です)

明治生まれの祖母の小さな鏡台は、椿油のにおいがしていました。

店にお買い物に来られるお客様の中にも

「わぁ、おばあちゃんのにおいがする」「なんか、なつかしいわ~」

とおっしゃる方がいらっしゃいます。

私が初めて買ったつげの櫛は「ときぐし」と呼ばれるタイプのもの。

髪がちょっと太めで少々硬く、もつれやすいので、あまり目の細かくないもの、

大きさもいろいろありますが、実際に持ってみて楽に梳けそうなものを選びました。

薩摩の本つげですから、値は張りますが、「お手入れ次第で一生モン」ととおっしゃる職人さんの言葉に動かされました。

薩摩の本つげですから、値は張りますが、「お手入れ次第で一生モン」ととおっしゃる職人さんの言葉に動かされました。

もう少し大き目のもの、化粧ポーチに入る小さめのものもそれぞれ違うところで購入しましたが、それぞれ使い心地が微妙に違います。

写真の櫛は、地肌に当たる感じが気持ちよいので一番お気に入りです。

職人さんによって変わってくるとのこと。

使う人の好みもあるし…使ってみないとわからないですね。

追って、ほかのつげの櫛や、櫛や髪のお手入れ方法もご紹介してまいります。

自然塗装イベント・講習会 べんがら講習会 竹に塗るとどうなるでしょう?

不定期ではありますが、弊店では2ヶ月に1回程度の間隔で「べんがら講習会」を実施しています。参加者は、自分の家のべんがら格子を塗り直したい方からペンキ屋さんや建築家といったプロの方までいろいろですが、先日は竹屋さんの青年会の方からのご依頼で説明させていただきました。

不定期ではありますが、弊店では2ヶ月に1回程度の間隔で「べんがら講習会」を実施しています。参加者は、自分の家のべんがら格子を塗り直したい方からペンキ屋さんや建築家といったプロの方までいろいろですが、先日は竹屋さんの青年会の方からのご依頼で説明させていただきました。

そこで、せっかく竹の専門家の方たちが来てくださるのだからと、今年はじめの門松(弊店では毎年新年には、自前の門松を店先に飾ります)に使った竹が残っていたので、それに塗ってみました。

そこで、せっかく竹の専門家の方たちが来てくださるのだからと、今年はじめの門松(弊店では毎年新年には、自前の門松を店先に飾ります)に使った竹が残っていたので、それに塗ってみました。

竹の表面には、さすがにべんがらは入りませんので、色付けはできませんが、切り口の部分にはきれいに入りました。特に赤色は鮮やかで、竹の面白い切り口の模様がくっきり現れ、デザイン的にも大変美しいので何かに使えるのではないか?と、竹の素人ながら思ったしだいです。

竹の表面には、さすがにべんがらは入りませんので、色付けはできませんが、切り口の部分にはきれいに入りました。特に赤色は鮮やかで、竹の面白い切り口の模様がくっきり現れ、デザイン的にも大変美しいので何かに使えるのではないか?と、竹の素人ながら思ったしだいです。

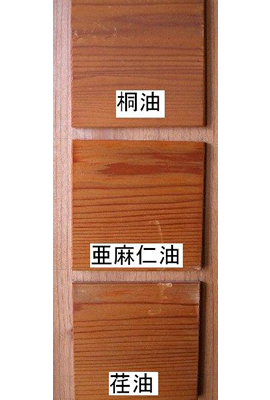

次に、表面に荏油、亜麻仁油、桐油を塗って、その差を見てみました。油は通常の木材によく浸み込みますが、竹にはあまり浸み込みません。そのためか、たくさんの油が表面で固まるため、かえってそれぞれの油の特徴が良くわかるようです。

まず、表面の色合いが、荏油を塗ったところは緑っぽく若々しくなり、艶も明るく出てきます。亜麻仁油も同系統ですが、荏油ほど若々しさはでません。以前から、竹には桐油が良いと聞いてきましたが、表面で乾燥するとやや白っぽく、艶もあまり出ません。まだ、このサンプルを作ってから2週間しかたっていませんので経時変化、特に対光性について、もう少し見ていく必要がありますが、今までのところでは竹には荏油がよいと感じております。

まず、表面の色合いが、荏油を塗ったところは緑っぽく若々しくなり、艶も明るく出てきます。亜麻仁油も同系統ですが、荏油ほど若々しさはでません。以前から、竹には桐油が良いと聞いてきましたが、表面で乾燥するとやや白っぽく、艶もあまり出ません。まだ、このサンプルを作ってから2週間しかたっていませんので経時変化、特に対光性について、もう少し見ていく必要がありますが、今までのところでは竹には荏油がよいと感じております。

防水性については、ただでさえ竹は水をはじきますが、油を塗ると完璧です。

それと、以前やったことがあるのですが、竹の内側の白い部分に柿渋を塗るときれいな赤茶色になります。竹の釣竿にも柿渋を塗るといいますので、おそらく、防水性を高め、竹を強くする効果もあると思います。

それと、以前やったことがあるのですが、竹の内側の白い部分に柿渋を塗るときれいな赤茶色になります。竹の釣竿にも柿渋を塗るといいますので、おそらく、防水性を高め、竹を強くする効果もあると思います。

自然塗装イベント・講習会 楽町楽家「ベンガラ講習会」実施のお知らせ

今年も自然塗装「ベンガラ講習会」を開催いたします。ふるってご参加ください。

今年も自然塗装「ベンガラ講習会」を開催いたします。ふるってご参加ください。

期日: 平成22年6月5日(土)

時間: 10:00~12:00

参加費: 2000円(コーヒー付き)

場所: 山中油店向かい「出水町家」

お申し込み:山中油店(075-841-8537)または楽町楽家事務局(075-221-8507)まで

お願い

- 講習会参加者用の駐車場はご準備いたしておりませんので、

公共交通機関でお越しください。 - 実際に作業をしていただきますので、汚れても良い服装でお越しください。 (エプロン、軍手等はご持参ください)

- ご自分で塗りたい塗装のしていない木(お盆などの作品でも結構です)をお持ちください。

- キャンセルの場合は、必ず3日前までにご連絡ください。

自然塗装イベント・講習会 楽町楽家「べんがら講習会」開催のお知らせ

今年も楽町楽家の期間中に山中油店では、恒例の「べんがら講習会」を開催させていただきます。ふるってご参加ください。

今年も楽町楽家の期間中に山中油店では、恒例の「べんがら講習会」を開催させていただきます。ふるってご参加ください。

1.期日: 平成24年6月2日(土)

2.時間: 10:00~12:00

3.定員: 20名

4.参加費: 2000円(コーヒー付き)

5.場所: 山中油店向かい町家

お申し込み:山中油店(075-841-8537)

お願い

- 講習会参加者用の駐車場はご準備いたしておりませんので、公共交通機関でお越しください。

- 実際に作業をしていただきますので、汚れても良い服装でお越しください。(エプロン、軍手等はご持参ください)

- 板切れもご用意しますが、自分で塗りたい、お盆などの塗装していない作品をお持ちいただいても結構です。

- キャンセルの場合は、必ず3日前までにご連絡ください。

自然塗装へのこだわり (8)油の違い

Q: 床の油拭きについてお尋ねします。ホームページでいろいろと木に塗れる油があることが分かったのですが、無垢のヒノキの床に油を塗る場合、どの油を使うとよいのでしょうか。油によってどうかわるのでしょうか。

A : 床に塗られる場合には、通常乾性油と呼ばれる桐油、亜麻仁油、荏油が使用されます。

A : 床に塗られる場合には、通常乾性油と呼ばれる桐油、亜麻仁油、荏油が使用されます。

これらの油は木の表面に膜をはるため汚れがつきにくくなり、防水性も上がります。桐油はそのままでは茶色ですが、塗ると透明感があり、木の色がそのまま楽しめます。

3年経過

時間が経つと、桐油はやや黄色くなりますが、変色は少なく、亜麻仁油は、次第に茶色(焼け)が強くなり、荏油はややあめ色になります。

京都の町家の塗装では昔から荏油がもっとも良く使われております。粘度については、桐油が一番高く、荏油、亜麻仁油の順になります。冬場には粘度が高くなるため、桐油などは伸びが悪くなります。どの油も自然な植物油のため、匂いがあり、桐油が少しきつく、荏油、亜麻仁油は若干です。いずれにしろ、風通しがよければ2~3週間でほとんど抜けます。木の種類の違いによる変化は、ほとんど感じませんが、この点は今後調べていきたいと思っております。

自然塗装へのこだわり (7)油の保存方法について

Q :『荏油』の保存方法はどのようにしたらよろしいでしょうか?夏場などは、購入後は、冷蔵or室温のすずしいところのどちらがよいか、わからずにいます。

A :どのような油も、すずしい冷暗所に保存してください。冷蔵の必要はありません。油は紫外線に当てますと酸化が進みますので、暗いところに保存してください。冬場に温度が下がりますと粘度が高くなり塗りにくくなるものもありますが、その際は湯煎していただけば塗りやすくなります。

自然塗装へのこだわり (6)ボイル油とは?

Q : ボイル油という油を使うと、早く乾くと聞きましたが、ボイル油とはどういう油なのでしょうか?

A : ボイル油とは、乾性油に酸化促進剤(例えば、ナフテン酸金属塩)を加え、空気を吹き込みながら100~150℃に加熱し酸化を促進させたもので、これによって、塗膜の乾燥速度が速くなります。良く、油を煮ると早く乾く、といわれる方がいらっしゃいますが、酸化促進剤を添加しなければ効果はあまりないようです。自然塗装油として市販されている油にも、このような処理がされている場合が多いのですが、酸化促進剤の人体への影響については、当方ではよくわかりません。

自然塗装へのこだわり (5)ワックスについて

Q :荏油を主成分としたワックスなるものが販売されていますが、使用した方がいいんでしょうか。 無垢材の感触や臭い、木の質感があまり変化しない管理方法がよくわからないので教えてください。また、よい管理方法があればお教え下さい。

A :荏油が塗ってあれば、特別なワックスは必要ないと思います。ワックスを使用すると木の表面のてかりが強くなるため、それを嫌う人もおられます。せっかく自然の油を使用されたのであれば、少し面倒でもしょっちゅう乾拭きをすることをお奨めします。

A :荏油が塗ってあれば、特別なワックスは必要ないと思います。ワックスを使用すると木の表面のてかりが強くなるため、それを嫌う人もおられます。せっかく自然の油を使用されたのであれば、少し面倒でもしょっちゅう乾拭きをすることをお奨めします。

ただし、カウンターなどの板の場合、荏油だけでは水跡ができてしまいますので、自然の蜜蝋ワックスなどを荏油の上に使われるとかなり効果があります。

自然塗装へのこだわり (4)荏油いろいろ

Q :荏油をホームセンターで購入しましたが、貴店のものと品質はどのようにちがうのでしょうか。 また、白木のフローリングに荏油を塗る場合、何回程度重ね塗りをすればよいでしょう。

A :ホームセンターで購入された荏油の詳細はよく存じませんが、おそらく特殊な加工を施し、乾燥速度を速めたものだと思います。それに対し、弊店の荏油は荏胡麻を搾っただけのいわゆる「生の油」で、科学的なものは入っておりませんので安心してお使いいただけます。(市販のものに科学的なものが入っているかどうかはよくわかりません。)

A :ホームセンターで購入された荏油の詳細はよく存じませんが、おそらく特殊な加工を施し、乾燥速度を速めたものだと思います。それに対し、弊店の荏油は荏胡麻を搾っただけのいわゆる「生の油」で、科学的なものは入っておりませんので安心してお使いいただけます。(市販のものに科学的なものが入っているかどうかはよくわかりません。)

油を塗るときは、刷毛ではどうしても塗面が分厚くなりますので、油を布に染み込ませて拭きこむことをお奨めします。重ね塗りについてはお好みではありますが、あまり重ねると、てかりが出て、ペンキを塗ったようになり、木の感触があまり味わえなくなりますので、せいぜい2回塗りまでで良いと思います。

自然塗装へのこだわり (3)フローリングのお手入れの仕方

Q :木の家に住みたいと、リフォームで改装し、ヒノキのフローリングにしましたが、管理方法がわからずに困っています。市販品のフローリングは、表面処理されており、肌触りが悪いので、地元の製材屋さんで床材用に加工してもらったものでつくりました。大工さんの勧めで、とりあえず荏油を塗ったのですが、今後、どのように管理すれば、いつまでも木特有の感触や色つやを失わないのでしょうか。

A :最近、乾拭きをされる方が少ないのですが、自然の油を使われた場合、乾拭きをすればするほど艶がでて、なんともいえない木の美しさが楽しめます。また、そうすることによって、木の油気がなくなってきたこともすぐわかりますので、そのときにはまた荏油を塗っていただけば、いつまでも美しさを保てます。どのくらい歩かれる場所かにも寄りますが、通常数ヶ月に1回程度 軽く油を塗っていただき、汚れは固く絞った雑巾で時々水拭してとってください。

A :最近、乾拭きをされる方が少ないのですが、自然の油を使われた場合、乾拭きをすればするほど艶がでて、なんともいえない木の美しさが楽しめます。また、そうすることによって、木の油気がなくなってきたこともすぐわかりますので、そのときにはまた荏油を塗っていただけば、いつまでも美しさを保てます。どのくらい歩かれる場所かにも寄りますが、通常数ヶ月に1回程度 軽く油を塗っていただき、汚れは固く絞った雑巾で時々水拭してとってください。 あとは乾拭きしていただくだけでいい艶が保てます。

あとは乾拭きしていただくだけでいい艶が保てます。

ちなみに、床、廊下のお手入れには、半乾性油の菜種油などではすべることがありますのでご注意ください。

自然塗装へのこだわり (2)油の乾燥とは?

油の乾くというのは、湿ったものが水分をなくし乾燥するのとは異なり、脂肪酸の酸化重合という科学反応により油が硬化することを言います。したがって、ドライヤーで早く乾かそうとしてもあまり効果はありません。 その油の乾く速さにより、油を乾性油、半乾性油それと不乾性油に分類しています

油の乾くというのは、湿ったものが水分をなくし乾燥するのとは異なり、脂肪酸の酸化重合という科学反応により油が硬化することを言います。したがって、ドライヤーで早く乾かそうとしてもあまり効果はありません。 その油の乾く速さにより、油を乾性油、半乾性油それと不乾性油に分類しています

乾性油には、木の塗装をはじめ、提灯や番傘用として使われてきた荏油、亜麻仁油、桐油などがあります。

乾性油には、木の塗装をはじめ、提灯や番傘用として使われてきた荏油、亜麻仁油、桐油などがあります。

半乾性油には、その昔はお灯明用に 現代では食用としてよく使われる菜種油、不乾性油としては昔から女性の髪のお手入れに欠かせない椿油が代表的です。

半乾性油には、その昔はお灯明用に 現代では食用としてよく使われる菜種油、不乾性油としては昔から女性の髪のお手入れに欠かせない椿油が代表的です。

ただし、油の原料となる植物が持つ、自然な抗酸化物質の含有量の違いや、精製(食用にするためには、搾った油から匂いや色、またろう分などを取り除きます)の度合いにより乾燥速度は変化します。

うちの社長は「昨今の家はできたときが一番良いが、昔の家はできてから良くした」と、いつも言います。これは、昔の人は、油の特性をよく知っており、新築の家では、はじめは木に浸透していく菜種油を何年間も塗り、木の中まで油を染み込ませ 防腐、防虫をして、その後に初めて荏油などの乾性油を表面に塗り、年月とともに家をより美しく仕上げていったそうです。

うちの社長は「昨今の家はできたときが一番良いが、昔の家はできてから良くした」と、いつも言います。これは、昔の人は、油の特性をよく知っており、新築の家では、はじめは木に浸透していく菜種油を何年間も塗り、木の中まで油を染み込ませ 防腐、防虫をして、その後に初めて荏油などの乾性油を表面に塗り、年月とともに家をより美しく仕上げていったそうです。

古い町家でもぴかぴかに光った柱や、水屋があるのは、そのように上手に油を使いながら、毎日のように乾拭きをしたおかげなのです。

古い町家でもぴかぴかに光った柱や、水屋があるのは、そのように上手に油を使いながら、毎日のように乾拭きをしたおかげなのです。

自然塗装へのこだわり (1)はじめに

近年、ハウスシック症の問題がクローズアップされてから、いわゆる自然塗装が注目されるようになりました。

自然塗装といってもいろいろありますが、べんがら、柿渋、桐油、荏油などを使った物を少しずつ説明して行きたいと思います。

先人の知恵とはたいしたものです。自然の油や柿渋などを使って木材が長持ちするように防水、防虫、防腐することをちゃんと知っていました。ところが、人間は簡単に塗れ、早く乾き、見た目がよくなるペンキを開発し、ここ数十年でかつての自然な塗装をする人はほとんどいなくなりました。

先人の知恵とはたいしたものです。自然の油や柿渋などを使って木材が長持ちするように防水、防虫、防腐することをちゃんと知っていました。ところが、人間は簡単に塗れ、早く乾き、見た目がよくなるペンキを開発し、ここ数十年でかつての自然な塗装をする人はほとんどいなくなりました。

その結果、近年ハウスシック症なる問題が取りざたされるようになりました。これは人間に起こった問題であるので誰もが注目しますが、一方、そんなペンキを塗られた木材たちは、その後どうなったのでしょう。自然塗装であれば木は呼吸していられますので、長生きできます。それこそ弊店の200年の自然塗装を施された建物は今も元気です。

しかし、ペンキで表面の呼吸を止められた木材たちは、年月が経つとどうなるのでしょう?そんな家がこれから増えていきはしないかと心配になります。

建築用油について最近毎日のように全国からお問い合わせをいただきます。先に申し上げたハウスシック症の問題が起きてから注目されだし、ここ2,3年前から問い合わせが徐々に増え始めました。

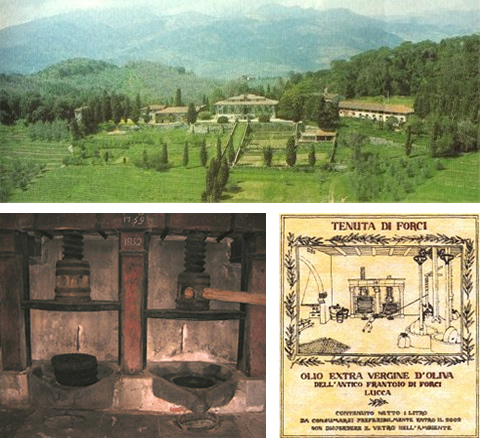

オリーブ紀行 (2)トスカーナ編~Tenuta di Forci~

イタリア・トスカーナ地方

イタリア・トスカーナ地方

斜めに傾いた塔でお馴染みのPISA(ピサ)の北西、 高速道路を下りて山間に入っていくとLucca(ルッカ)の街に行き着きます。 中心街の周囲約4kmには石造りの壁が築かれています。その高い壁越しに古めかしい鐘楼が見え、 どんなに美しい街並みが残されているのだろう、この街はどんな歴史の舞台となったのだろう、 と興味が湧きますが、 いつものことながらオリーブオイルを求めることが目的のイタリアの旅、先を急がなければなりません。

いつものことながらオリーブオイルを求めることが目的のイタリアの旅、先を急がなければなりません。

石壁に守られた街を横に見ながら山道に入っていきます。 道はどんどん狭くなってくる、急勾配になってくる、一体この先はどうなっているんだろうかと不安に陥りながら車を走らせること約15分、 突如、目の前の斜面にオリーブ畑が広がります。 そしてその丘の頂には、領主の館と一目でわかる立派な建物が聳(そび) え立っています。 これがForci(フォルチ)家のお屋敷、そう、エキストラヴァージンオリーブオイル「Tenuta di Forci」はここで作られているのです。

そしてその丘の頂には、領主の館と一目でわかる立派な建物が聳(そび) え立っています。 これがForci(フォルチ)家のお屋敷、そう、エキストラヴァージンオリーブオイル「Tenuta di Forci」はここで作られているのです。

Forci家は約300年の歴史を持ち、丘の頂上、邸宅から見渡せるオリーブと葡萄の畑はすべて一族の持ち物なのだそうです。 その果てを尋ねると、はるか遠くの山にマッチ箱のように見える白い建物を指差し、「あの辺りまででしょう」とのこと。 壁に囲まれたLuccaの街が数個入ってしまうくらいの大きさです。その雄大さ、美しさを写真で垣間見ていただければ幸いです。

最初に案内されたのは以前搾油をしていたという建物です。クラシックな機械が並んでおり、 今は博物館として保存しています。初めて訪れたのに、どこかで見たような構図だな・・・と思っていたら 「Tenutadi Forci」のラベルに描かれている絵そのものです。聞くところによると、 あのラベルの絵は、Forci家 現当主の娘さんが幼い頃スケッチしたものなのだとか。

最初に案内されたのは以前搾油をしていたという建物です。クラシックな機械が並んでおり、 今は博物館として保存しています。初めて訪れたのに、どこかで見たような構図だな・・・と思っていたら 「Tenutadi Forci」のラベルに描かれている絵そのものです。聞くところによると、 あのラベルの絵は、Forci家 現当主の娘さんが幼い頃スケッチしたものなのだとか。

30年ほど前まで、これらの機械は実際に使われていたようです。 ここには10年前、当時のイタリア首相も訪問したといいますので、いかに由緒ある生産者であるかお分かりいただけるでしょう。

別棟にはこれも年代を感じさせるオリーブオイルの保存タンクがあります。 タンクは「ラバーニャ」と呼ばれる屋根の瓦に使う石で作られ、土に埋められています。 現在は、このラバーニャの内側にステンレス製のタンクをはめ込んで使用しています。

別棟にはこれも年代を感じさせるオリーブオイルの保存タンクがあります。 タンクは「ラバーニャ」と呼ばれる屋根の瓦に使う石で作られ、土に埋められています。 現在は、このラバーニャの内側にステンレス製のタンクをはめ込んで使用しています。

埋め込まれているタンク

このオリーブオイルはトスカーナ地方を代表するオリーブFrantonio, Leccino, Pendolino、Maolinoを搾って作られています。香りや味はすっきりとフルーティーで口当たりがやさしいのですが、喉ごしにピリッとした辛味があり、後には清涼感が残ります。イタリアンのシェフだけではなく、フレンチのシェフからも高く評価されるオリーブオイルです。

このオリーブオイルはトスカーナ地方を代表するオリーブFrantonio, Leccino, Pendolino、Maolinoを搾って作られています。香りや味はすっきりとフルーティーで口当たりがやさしいのですが、喉ごしにピリッとした辛味があり、後には清涼感が残ります。イタリアンのシェフだけではなく、フレンチのシェフからも高く評価されるオリーブオイルです。

一渡り見学した後で、古い蔵に案内されました。 そこにはここでとれたオリーブオイルとワインのほかに、この地方独特の釜焼きの丸い大きなパンとチーズが用意されていました。 焼きたてのパンにたっぷりオリーブオイルをかけ ほおばったときの美味しさ、そこにまったりとしたチーズの味が加わると、 もう感動の一言です。更にここの畑で作られた極上の赤ワインをいただきながら至福のひと時を過ごしました。

オリーブ紀行 (1)ウンブリア州編~Moretti Omero~

イタリア・ウンブリア地方。

イタリア・ウンブリア地方。

本土のちょうど真ん中あたりに位置する

Giano dell’Umbria (ジアノ デルンブリア) は、 州都 Perugia(ペルージア)の少し南に ある小さな町です。

視界いっぱいに広がるオリーブ畑・・・

なだらかな丘に寄り添うようにして

オリーブの木々が静かに並んでいます。

小さな門をくぐるとOmeroおじさんが笑顔で迎えて下さいました。

そう、この「Moretti Omero」というオイルは Omero(名) MORET

そう、この「Moretti Omero」というオイルは Omero(名) MORET

TI(姓)氏が生産者なのです。

ウンブリア地方のGiano dellUmbria。

手前はオリーブの木。

鳥のさえずりが聞こえるのどかな雰囲気。

Omeroおじさんの手はとっても大きく、握手すると包み込まれてしまいそうです。

働き者であることを象徴しているような、 ごつくてやさしくて温かい手です。

これがあのやわらかなMoretti Omeroの 風味をかもし出す魔法の手なんだと感じました。

Omeroおじさんの大きな手だけではなく、 優美で繊細なこのオイルの特色を 出している秘密は、オリーブの品種にもあります。

ここGiano dell’Umbriaでは、Moraiolo(モライオーロ)、 Frantoio(フラントイオ)、Leccino(レッチーノ)、 Pendlino(ペンドリーノ)というオリーブを育てていますが、 最も重要な品種はSan Felice(サンフェリーチェ)です。 あのdolce(ドルチェ*注①)で澄んだ味わいを 出すもととなるオリーブで、この地域の人々が 一番大切にしている品種なのだと Omeroおじさんが教えてくれました。

注1)dolce = ドルチェ。イタリア料理で「甘い」、 「お菓子」という意味でよく使われますが、 オリーブオイルの評価では、 piccante(ピリピリする、辛い)に対し、 柔らかな風味を持つものに用います。

樹齢1000年といわれるサンフェリーチェの木。 よく見ると実をつけていました。

樹齢1000年といわれるサンフェリーチェの木。 よく見ると実をつけていました。

Morettiさん宅の前に掲げられている看板。

Morettiさん宅の前に掲げられている看板。

サンフェリーチェの古木がモデルです。

この地の人々がとても大切にしているのが良くわかります。

MORETTI家の人々は大らかで気さくな人ばかり。 奥様のDanielaさんはとっても明るい肝っ玉母さん。 ボーイッシュなお嬢さんはイタリアの柔道大会で チャンピオンになったことがあるといい、 いつか日本に行くことが夢。 オリーブ畑やフラントイオ(オリーブ搾油所)を 見せていただいた後は、 ご自宅のダイニングに招かれ 手料理でおもてなしを受けました。

MORETTI家の人々は大らかで気さくな人ばかり。 奥様のDanielaさんはとっても明るい肝っ玉母さん。 ボーイッシュなお嬢さんはイタリアの柔道大会で チャンピオンになったことがあるといい、 いつか日本に行くことが夢。 オリーブ畑やフラントイオ(オリーブ搾油所)を 見せていただいた後は、 ご自宅のダイニングに招かれ 手料理でおもてなしを受けました。

薪で焼いたパンに、 オイルはもちろん

薪で焼いたパンに、 オイルはもちろん

Moretti Omero。

豚肉に小麦粉をまぶし、 Moretti Omeroで焼き色をつけ 特産の赤ワインでソテー。

豚肉に小麦粉をまぶし、 Moretti Omeroで焼き色をつけ 特産の赤ワインでソテー。

付合わせはきのことトマトを Moretti Omeroで軽く炒めただけ。

それがまた美味しい。

このあたりは、穀倉地帯で養豚も盛んなため、 ハムや豚肉、そして麦や豆を使ったお料理が中心です。

軽くて飲みやすい白、フルボディの赤・・・ 地のワインが美味しさと楽しさをますます引き立てます。

自宅の隣にはアグリトゥーリズモ(農家が提供している宿)があります。

ベッドルームのほか、キッチンの設備も整っていて長期滞在に最適です。

こんなところでのんびり過ごせたらどんなに幸せだろう! と後ろ髪引かれる思いで「また来ますね」とご挨拶しました。

アグリトゥーリズモのテラス。

アグリトゥーリズモのテラス。

風にそよぐオリーブの木をいつまでも見ていたい

Moretti Omeroのボトルを見るたびに こんなストーリーが頭の中を駆け巡り、

味わうたびに自然と顔がほころんできます。

こんな素晴らしい人々によって温かく育てられ、作られているオイルを、 皆様のもとへ大切にお届けしたいと思っております。

こんな気持ちが少しでも伝われば幸いです。

オリーブの話 (2)オリーブオイルの分類について

国際オリーブ協会(IOC)の規定によるオリーブオイルの分類

オリーブオイルの種類と言うと、思い浮かぶのは「エキストラヴァージンオリーブオイル」と「ピュアオリーブオイル」ですね。

日ごろ見慣れているこれらのオイル、どういう違いがあるのでしょうか?

そして「エキストラヴァージン」って一体何なのでしょう?

主要生産国が加入する国際オリーブ協会 (IOC=International Olive Council)では、以下のように細かく規定されています。

1)ヴァージンオリーブオイル

オリーブの実だけを原料とし、化学的な方法や高熱での処理を行わず、他の性質の油を一切含んでいないもの。ヴァージンオリーブオイルは以下の4階級に分かれます。

- エキストラヴァージン オリーブオイル

風味・香りともに完ぺきで、酸度が0.8%以下のもの。 - ヴァージン オリーブオイル

風味・香りともに完ぺきで、酸度が2%以下のもの。 - オーディナリー オリーブオイル

風味・香りともに良好で、酸度が3.3%以下のもの。このまま食用として販売するためには、その国の基準(=日本であればJASにあたる)をクリアしていることが必要。 - ランパンテ ヴァージンオリーブオイル

風味に問題があり、酸度が3.3%を超えるもの。ランプ用に使われていたことからこの名がつけられた。IOOC規定では、食用にはできないため、精製オリーブオイルや工業用油の原料となる。

※エキストラヴァージンとヴァージンの違いは テイスターによる感覚的な違いではなく、酸度によるものです。

2)精製オリーブオイル

ランパンテなどのヴァージンオリーブオイルを精製(脱酸・脱臭・脱色などの処理をすること)したもので、 酸度が0.3%以下のもの。

3)オリーブオイル(日本で「ピュアオリーブオイル」と呼ばれているもの)

精製オリーブオイルに 1)のヴァージンオリーブオイル(但しランパンテは除く)をブレンドし、酸度を1%以下にしたもの。

4)オリーブ・ポマス・オイル

ヴァージンオイルを搾った後の残りカスに残留している油分を、有機溶剤を使って 抽出したオイル。成分も異なり、 IOC規定では「オリーブオイル」と表示してはいけないもの。工業用であり、食用油ではない。 ただしこれを精製し、酸度を0.3%以下にした場合、その国の基準をクリアしていれば、食用として(もちろん「オリーブオイル」とは名乗れない)販売可能。

上記4階級のうち日本で販売されている食用オリーブ油は、JAS(日本農林規格) の規定[=酸度が2%未満であること]により、エキストラヴァージンオリーブオイル と ピュアオリーブオイルです。

ここで言う「酸度」とは、

「遊離脂肪酸がどれだけ含まれているか」の数字です。

⇒「遊離脂肪酸」とは?

オリーブオイルをはじめとする油脂の主成分は「トリアシルグリセロール」で、これらは通常、 ひとつのグリセリンに3個の脂肪酸が結びついた形で存在しています。しかし、わずかながら、 グリセリンと結合しない遊離脂肪酸が含まれている。遊離脂肪酸は酸化しやすい性質を持っているため、 この遊離脂肪酸が多い、すなわち酸度が高いほど品質が落ちやすいと言われています。

山中油店からのおすすめ

お料理の本に『加熱する時はピュアオリーブオイルで、そのままかけるときにはエキストラヴァージンオリーブオイルで』などと書かれているものを見かけます。

実は、ピュアオリーブオイルより、エキストラヴァージンオリーブオイルのほうが、 加熱に対する酸化に強く、味もうんとおいしく仕上げることがわかっています。

例えばトマトソースをつくるとき、たまねぎやにんにくを炒める時点からエキストラヴァージンオリーブオイルを使ってみてください。少し低めの温度で調理するのがコツ。

それだけでビックリするほど本格的なお味になりますよ!

山中油店では、ピュアオリーブオイルの取り扱いがありません。 ピュアオリーブオイルの製法は前述の通りで、特に精製オリーブオイルの原料となるヴァージンオリーブオイル、ブレンドされるヴァージンオリーブオイルについての規定がほとんどなく、品質保証が難しいからです。

当店で販売しているエキストラヴァージンオリーブオイルは、自分たちの農園で大切に育てたオリーブを丁寧に搾油しているものばかりです。

どうぞ安心してお召し上がりください。

オリーブの話 (1)老舗でオリーブオイル

京の老舗とオリーブオイル、相容れない関係のように思われるかもしれません。

京の老舗とオリーブオイル、相容れない関係のように思われるかもしれません。

けれども私たちは何故か身近なものと感じています。オリーブオイルのことや体験談をからめてその理由をお話したいと思います。

まず、製造方法をごく簡単に説明しましょう。

オリーブの実は、種ごとすりつぶし、ペースト状にします。それに圧力をかけて液体成分を取り出します。さらにその液体を水分と油分に分けて取り出されたのが オリーブオイルです。

パレスチナ地域にある紀元前6000年頃の新石器時代の遺跡から、オリーブオイルを保存してあったと思われる形跡が認められ、このころからオリーブオイルが登場したのではないかと見られています。人力が動力に変わり、水分と油分を分けるのに、比重を利用して上澄みをすくう方法から遠心分離機が使われるようになるなど、時代の変遷はありますが、原理としては数千年前から変わらず、ごく自然な状態で作られているのが オリーブオイルなのです。

オリーブオイルを直輸入するからには、どんなところでどんな人々が作っているのか知りたいと思い、いくつかの製造場所へ足を運びました。

オリーブオイルを直輸入するからには、どんなところでどんな人々が作っているのか知りたいと思い、いくつかの製造場所へ足を運びました。

イタリア中部のある工場に行った時のことです。ちょうど収穫期を迎えて、契約農家からオリーブの実が運ばれ、生産者名や品種が書かれたケースにオリーブが入れられていました。全てが自社農園ではないこの工場では、品質の均一化と向上を図るため、栽培時にも細かい指導をしているそうです。各農園で手摘みされたオリーブは、ゴミをのぞき、流水で洗われ、すりつぶされていきます。ここでは、このペースト状のものを搾り、水分と油分に分ける作業を一台でこなす最新の機械が導入されていますが、前述の原理は同じ。化学的な処理は一切行われていません。

出来たてのオリーブオイルは美しい緑色をしていて、青っぽいフルーツにも似た何とも言えない いい香りが工場中にたちこめています。ちょうどお昼に近くなり、おなかが鳴ってしまいます。オーナーがちょっと固めのパンを焼いて、今できたばかりのオリーブオイルを惜しみなくパンの上に注いでくれました。たったそれだけのランチ、しかしこの上なく幸せな「ご接待」でした。

出来たてのオリーブオイルは美しい緑色をしていて、青っぽいフルーツにも似た何とも言えない いい香りが工場中にたちこめています。ちょうどお昼に近くなり、おなかが鳴ってしまいます。オーナーがちょっと固めのパンを焼いて、今できたばかりのオリーブオイルを惜しみなくパンの上に注いでくれました。たったそれだけのランチ、しかしこの上なく幸せな「ご接待」でした。

オリーブオイルは 何千年もの時を経ても 原点を変えずに作りつづけられている今や希少なもの。イタリアの片田舎で作られているオリーブオイル、大きな畑をたくさん持っている人、頑固なおじさん、「どうしたらこんなに美味しいうちのオリーブオイルをみんなに知ってもらえるだろう」と悩む人、日本人が来たと聞いて驚く人、いろんなオーナーがいて、いろんな農家があって・・・ でも、誰もが自分のところで作るオリーブは世界一だと自負しています。どれも個性的で、どれも美味しい。

老舗の油の専門店として200年近く、取扱商品はもちろん変わってきていますが、お灯明の時代からモノがあふれる現代にいたるまで、常に私たちの商品は 「家庭に差し込む光」でありたいと願ってきました。

老舗の油の専門店として200年近く、取扱商品はもちろん変わってきていますが、お灯明の時代からモノがあふれる現代にいたるまで、常に私たちの商品は 「家庭に差し込む光」でありたいと願ってきました。

変わらぬ良さを持ち、真心こめて作られているオリーブオイルの美味しさを、もっともっと知っていただきたいと思っています。

↑熟して黒紫色になったオリーブ

どんな方にも満足いただけるよう、常に10種程度の品揃えをするよう、心がけておりますので、是非、当店厳選のオリーブオイルをお楽しみ下さい。

あぶら紀行 工房地あぶら編

岩手県で、農薬を使わない国産の菜種を原料にして油を搾っているところがあると聞き、直感で「行ってみたい!」と思っていた。

そんな時、あぶらの特集をするという、季刊誌「ふでばこ」さんの取材に同行させていただく機会に恵まれた。

初めて乗る東北新幹線。窓から見える景色がのどかで心洗われる気がした。4月末、ところどころに山桜の咲く風景が見られる。

岩手県南部の一関市。「工房地あぶら」は、鳥の声、カエルの合唱、麦畑、そして菜の花畑に囲まれた山間部にある。工房地あぶらの前にある溜め池にはカモの親子がノンビリと泳いでいた。

岩手県南部の一関市。「工房地あぶら」は、鳥の声、カエルの合唱、麦畑、そして菜の花畑に囲まれた山間部にある。工房地あぶらの前にある溜め池にはカモの親子がノンビリと泳いでいた。

国産無農薬のナタネ

原料のナタネは近辺の農家と北海道で無農薬栽培されたもの。それを釜に入れ、薪で焙煎する。身が引き締まって黒光りして見えるナタネを手にとってみた。手のひらではじけるような力強さと温かさが感じられた。

搾りたての菜種油

一般的な菜種油は圧搾のあと、化学溶剤でさらに油分を抽出し、さらに化学的な方法を使って脱酸、脱臭などの精製処理をしているが、ここでは長く使われ続けてきた圧搾機を譲り受け、安心・安全を念頭においた油作りを実践している。手間をかけてじわじわと搾り出される油は黄金色に輝いている。搾りかすは肥料としてまた自然に帰される。

右は搾りたての油。しばらく落ち着くと左のように澄んでくる。

搾られた油はしばらく寝かせて澱を落としてから、上澄みを取って加熱し品質を安定させる。その後フィルターでろ過し、瓶詰めする。これらの行程はすべて丁寧な手作業で行なわれている。

油やきはこのあたりでとれる小麦粉と

菜種の油を使った昔から親しまれているお菓子

ウド、タラの芽、行者にんにくなどを

搾りたての菜種油で。自然の恵みがいっぱい

このようにして作られた油は、心を込めたお料理の数々に変身する。

近くの山から取ってきたばかりの山菜、菜種油で炒めた菜の花の巻き寿司、そして昔からおやつとして親しまれているという油やき…。健康的で身体の芯からキレイになれそうな品々に、舌鼓を打つ。

昔は京都市内でも、ちょっと郊外に足を伸ばせば、菜の花畑にモンシロチョウが戯れるのを目にすることができた。遠くの山を臨みながら力強く咲く岩手の菜の花に、懐かしさを感じずにいられなかった。

昔は京都市内でも、ちょっと郊外に足を伸ばせば、菜の花畑にモンシロチョウが戯れるのを目にすることができた。遠くの山を臨みながら力強く咲く岩手の菜の花に、懐かしさを感じずにいられなかった。

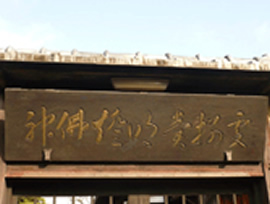

山中油店の看板のひとつ。

「神仏燈明売捌処(しんぶつとうみょううりさばきどころ)」と書かれている

工房地あぶら」のみなさん。

前列左から、石川さん、菊池さん(奥様)、後列左から、菊池さん(ご主人)、小野寺さん、伊藤さん。

国産なたね油 5合瓶 ¥2,052(税込)

180g瓶 ¥810(税込)

山中油店の歴史も菜種油で始まった。その頃の主な用途は灯りや神仏に捧げるお燈明、今は美味しくて安全な食用油が求められる。工房地あぶらの菜種油に、原点を見たような気がした。

あぶら紀行 玉締めしぼり胡麻油編

<玉締めしぼり胡麻油のできるまで>

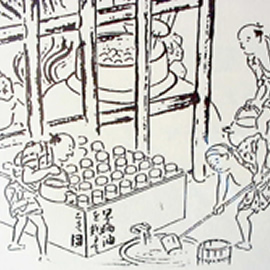

山中油店の人気商品のひとつ、玉締めしぼり胡麻油の特徴は、透明感のある琥珀(こはく)色、練り胡麻のようなやさしい香ばしさ、胡麻の甘みと旨みが素材の持ち味を存分に生かしてくれること… 。店頭で試食していただくと、「うわぁ、おいしい!」と声が上がる玉締めしぼり胡麻油の魅力は、数え上げたらきりがありません。なぜ、一般的な胡麻油とこんなに違うのでしょうか?一番の理由は、その製法「玉締めしぼり」にあります。では、玉締めしぼりの工程をご覧いただきましょう。

胡麻を釜で焙煎します。煎り加減は、職人さんの腕の見せ所。季節やその日の温度・湿度、胡麻によっても微妙に変わってきます。そのため、自然光が入る工場で、色を見る、香りを嗅ぐなど、五感をフルに働かせて、ちょうどよいところで釜から出します。このような開口式の釜は、煙を逃がし、焦げ臭を閉じ込めないので、胡麻本来の旨みを引き出しながら煎ることができます。

胡麻を釜で焙煎します。煎り加減は、職人さんの腕の見せ所。季節やその日の温度・湿度、胡麻によっても微妙に変わってきます。そのため、自然光が入る工場で、色を見る、香りを嗅ぐなど、五感をフルに働かせて、ちょうどよいところで釜から出します。このような開口式の釜は、煙を逃がし、焦げ臭を閉じ込めないので、胡麻本来の旨みを引き出しながら煎ることができます。

焙煎後の胡麻はローラーで細かくし、蒸気を通します。蒸気を通すときには、底に穴の開いた桶を使います。穴の上に細長い編み篭状のもので覆いをし、胡麻を入れ、底の穴から蒸気を吹き込みます。ほんの10~15秒くらいすると、桶の上部から胡麻の間を通って蒸気が上がってきます。そうしたら蒸気を止め、玉締め機に胡麻を仕込みます。

焙煎後の胡麻はローラーで細かくし、蒸気を通します。蒸気を通すときには、底に穴の開いた桶を使います。穴の上に細長い編み篭状のもので覆いをし、胡麻を入れ、底の穴から蒸気を吹き込みます。ほんの10~15秒くらいすると、桶の上部から胡麻の間を通って蒸気が上がってきます。そうしたら蒸気を止め、玉締め機に胡麻を仕込みます。

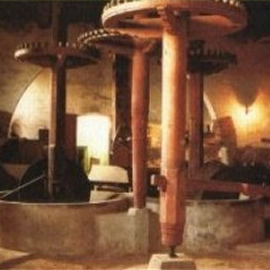

玉締め機の仕組みをご覧下さい。写真奥に見えるのが「玉締め機」です。鉄製の枠の内側上部に「玉石」と呼ばれる丸い玉が固定されています。昔は花崗岩等の玉石でしたが、ほとんどが割れてしまったため、今は鉄製の玉石を使っています。(13台あるうち、1台だけ、石製の玉石を使った玉締め機が残っています。)前の桶のようなものは、外側は鉄製の「わっか」を三段重ねにし、その中に鉄の板を並べただけのものです。

玉締め機の仕組みをご覧下さい。写真奥に見えるのが「玉締め機」です。鉄製の枠の内側上部に「玉石」と呼ばれる丸い玉が固定されています。昔は花崗岩等の玉石でしたが、ほとんどが割れてしまったため、今は鉄製の玉石を使っています。(13台あるうち、1台だけ、石製の玉石を使った玉締め機が残っています。)前の桶のようなものは、外側は鉄製の「わっか」を三段重ねにし、その中に鉄の板を並べただけのものです。

鉄製のわっかの底にはマットを敷き、帯状に編んだ繊維を内側にめぐらせます。その中に蒸気を通した胡麻を入れ、上部は繊維で包み込むように押し込んで玉締め機にセットします。

鉄製のわっかの底にはマットを敷き、帯状に編んだ繊維を内側にめぐらせます。その中に蒸気を通した胡麻を入れ、上部は繊維で包み込むように押し込んで玉締め機にセットします。

下から上へ、油圧で下の台をゆっくりゆっくり押し上げます。しばらくすると、鉄製のわっかの間から、じわりじわりと油が出てきます。この方法だと圧力がとても低いため、摩擦熱がほとんどなく、ビタミンEがたっぷり残ります。出てきた油はほんのり生温かく、煎りたての胡麻を擂(す)った時のような味わいが口いっぱいに広がります。

下から上へ、油圧で下の台をゆっくりゆっくり押し上げます。しばらくすると、鉄製のわっかの間から、じわりじわりと油が出てきます。この方法だと圧力がとても低いため、摩擦熱がほとんどなく、ビタミンEがたっぷり残ります。出てきた油はほんのり生温かく、煎りたての胡麻を擂(す)った時のような味わいが口いっぱいに広がります。

一番搾りの油をフィルターに通した後、

一番搾りの油をフィルターに通した後、

時間をかけて和紙で濾します。この和紙も手作りです。口に入るものだからできるだけ自然なものだけをとの思いから、軟らかく炊いたご飯を練って糊状にしたものを接着剤として使っています。

一般的な胡麻油は、原料の胡麻を入れるところから濾過(ろか)して瓶詰めできる状態にするまで、連続式の機械を使って製造しています。それに対して玉締めしぼり胡麻油は、手間と時間をかけることを惜しまず、見ていて「胡麻にストレスがかかっていない」と感じる製法です。このようして他には見られない琥珀色に澄んだ美しい色調と、やわらかな味わいの胡麻油が生まれます。

一般的な胡麻油は、原料の胡麻を入れるところから濾過(ろか)して瓶詰めできる状態にするまで、連続式の機械を使って製造しています。それに対して玉締めしぼり胡麻油は、手間と時間をかけることを惜しまず、見ていて「胡麻にストレスがかかっていない」と感じる製法です。このようして他には見られない琥珀色に澄んだ美しい色調と、やわらかな味わいの胡麻油が生まれます。

油と地蔵信仰 その6(大阪の地蔵2)

大阪船場の油掛地蔵(大阪市中央区南船場1丁目12)

蕓 苔 子(うんたいし)

さて、前編で触れた由緒書きを紹介する前に太子の「筋違い道」と川西町吐田の土地柄についてちょっと触れておきたい。

南船場一丁目12

ビルの一角に鎮座

お線香・お花や供物も絶えない

(地蔵尊でないとの説あり)

【難波(ナニワ)の歴史を見続けたお地蔵さん】

大阪は中央区(元南区)、安堂寺橋通一丁目と板屋橋筋とが交差する辻の西南角にあるビルの一角に“北向きに鎮座”し、都会の喧騒の中、高層ビルの片隅で耐えながら世の中の移ろいをジーッと見てこられたお地蔵さん。戦前までは浄土真宗本願寺派「明善寺」の境内に安置されていたが、昭和20年3月13日の大阪大空襲で「明善寺」一帯は焼失、お地蔵さんの線香立ては真二つに割れてしまつたが幸いにもご本尊は無傷のまま残ったとのこと。戦後復員した住職さんがそれを見つけ現在の場所に安置されたとか。「明善寺」はその後、住吉区大領二丁目に移転されたが、奇特にも毎月24日には住職さんが法要に来られているそうである。また、このお地蔵さんは悪疫退散・火防にご利益があると評判で現在も油で黒光り、殊にミナミの人たちの信仰も厚く大切に祀られているそうである。

いつも熱心な信者が絶えない

安堂寺橋の名板

さて、先ずは探訪の事始に中央区の区役所にお邪魔してみた。そこで紹介されたのがなにやら意味深な「渥美連合」、そしてその副会長の高田さんから色々とお話を伺うことが出来た。それによると明治から戦前までこの地区は「渥美(あつみ)」と云われ「渥美小学校」もあったとのこと。

そしてこのあたり一帯はその昔「安曇寺(あんどうじ)」跡であったといわれ、今の地名になっている「安堂寺町(あんどんじちょう)」*注1もその名前に由来しているとのこと。そして今もって「渥美連合」と称している由。なるほど・・となるとそこには「阿曇(あずみ)⇒あずみ⇒渥美(あつみ)」と「阿曇族(あずみぞく)」との関わりも・・・・とお話しをお聴きするうちに古代海人族とのかかわりに何かしら心躍る気持ちになったことであった。更に高田さん曰く“北向きの地蔵さんはとても珍しく3ケ所参詣するとご利益が大きい”といって今でも沢山の信者がおられるとのこと。たまたまお会いした中年のビジネスマン風の参詣者にお伺いすると、数年前に友人から“有難いご利益のあるお地蔵さんですよ“と紹介され、遠方にも拘らず毎年欠かさず参詣を続けているとのこと。よほど霊験あらたかなことであろう・・・と早速、当方もお賽銭を用意し、お祈りをしたのは申すまでもない・・さてさてご利益のほどは!!

【由緒あるナニワ名所のお地蔵さん】

ところで、このお地蔵さんはいつの頃から“油掛の風習”が始まったのか古いところは定かではないが、下って江戸時代の古文書に記述されていた各種資料を、以下年代順に追ってみた。〈因みに安堂寺の町名は明暦元年(1655年)から確認される・・南区志より〉

「摂陽群談」(元禄14年=1701年 岡田自省軒 著)

大阪の市中、安堂寺町の市店、軒の側にあり弘法大師彫刻の石造也と云傳。患瘧疾者此像に祈り油を以って石像に浸す、必即功あり、世俗油懸の地蔵と称す」とある。

「摂津志」(享保21年=1737年 並河誠所 編纂)

「日本書紀に見えたる安曇寺の石仏なり。背面に天平11年安曇寺の銘ありとなん。今これをたづぬるに壊滅して見えず」とある。

「神仏霊験記図会」(文政5年=1822年 暁鐘成 編纂)

「“油かけ能化(のうげ)*注2の地蔵大菩薩、げに安曇の古跡残れると”言う歌を三回唱えて立願し、成就すれば油を潅ぐべし」と記されている。伝えによると、「いつの頃かこの地蔵尊を敬い信仰する遊女があったが、ある時その遊女が抱え主から折檻されて体に油を注ぎ掛けられたのを、この地蔵さまが身代わりとなって遊女を救われた」という話しがあり、そのゆかりによって参詣人は油を掛けるようになったのだといわれている。

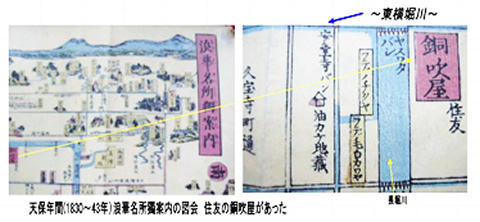

絵図 「浪華名所獨案内」 (天保年間=1830~1843年に刊行)

東横堀川沿いにかつての「住友の銅吹屋」が描かれ、長堀に架かる橋を越えると安堂寺橋があって、その通り沿いに油掛地蔵がある。天保の頃はこの地蔵さんは大阪名所であった。

「摂津名所図会大成」(安政2年=1855年 暁 鐘成著 浪速叢書)

「地蔵を縄で巻き、油を注ぐと願いがかなうと云われ、元和年中(1615~24)土中より掘出されたとき背面に天平11年造安曇寺の銘が幽かに見える。また、安堂寺の町名はそれを受継いだもの」と記されている。明善寺に祀られたこの地蔵尊は病気平癒で信仰されていたが萱野某という人が子供の病気症状重く医薬も底をついたのを悲しみ、やけになって地蔵に油をかけ縄で縛りあげて、これでも直してくれないかと叫んだ。ところがたちまち平癒したのでそれからは油掛地蔵といわれ、先ず縄でぐるぐる巻いてから油をかける信仰が起こったという。

現代 「明善寺油掛地蔵尊縁略記」(平成二年五月八日 安一町会長)

現代 「明善寺油掛地蔵尊縁略記」(平成二年五月八日 安一町会長)

「旧明善寺境内に鎮座されていたこの地蔵尊は、古事記、日本書紀、摂津名所図絵等に記載されており千三百有余年前孝徳天皇の御代で古色蒼然たる誠に古い石仏であります。天平の文字が記されていますが何分長世の事とて、油とじんあいでかくれています。昔から悪疾、火防等の退散、その諸仏縁、まことによろしく、古来万人の信仰の対照となっておられました。然るに昭和二十年三月十三日の夜半、あの大戦による大阪空襲の為、業火の犠牲となられましたが、尊前のお線香の捧げられていた大きな石つぼが真二つに割れていましたが、お地蔵様は、そのままでお立ちあそばしておられました、想えば不思議なことでした。さぞかしあの業火の中に救の御手を長い間道行く人々にお慈悲の無言の説法をされてこられたとおもわれます」掲示[渥美連合安一町会]・・(安一町=安堂寺町一丁目を短縮)

【阿曇寺は何処に】

さて、応神・仁徳天皇の頃、多くの渡来人が難波の地にも住み着いたようで「阿曇氏」もその中の一氏であった。海洋民族「阿曇連(あずみのむらじ)」は海部(あまべ)を統率した伴造(とものみやつこ)で、九州の沿岸から瀬戸内、近畿はもちろん東海、長野にも勢力範囲が及び、海人にかかわる地名を今に数多く残している。例えば、海人・海士・海部・阿万・阿摩・阿満・尼・安麻、またその統率者の阿曇は阿曇部・渥美・渥見・厚見・安積・英積等などの地名や姓が東西各地に残り、民族学的にも日本文化の基層にこれら海洋民族「阿曇族」が多大な影響を与えたであろうことがと指摘されている。

かつて、ここ難波の地には白砂・松林の広がる風光明媚な「安曇江(あずみえ)」と呼ばれる景勝の地があった。そしてそこには「阿曇寺(あずみでら)」と云われる古刹があったことが古事記・日本書紀、更には続日本紀にも記載されている。また、古代大和朝廷の時代、蘇我・物部氏等と共に活躍したこの「阿曇連(あずみのむらじ)」のことなど考えあわせると、「阿曇寺」は彼等の氏寺として後世まで相当崇敬されていたのではなかろうか。難波の風物が彷彿としてくる思いであった。

ただし、残念ながら「安曇江(あずみえ)」・「阿曇寺(あずみでら)」の所在地、また廃寺の時期などは色々検証されているものの確たるものがないようである。例えば京都市山科区の「安祥寺」所蔵の梵鐘には、「摂州渡辺安曇寺洪鐘一口」嘉元4年(1306年)の銘があり、元は「安曇寺」にあつた梵鐘には間違いないらしいが、その銘から推定すると大川を挟んだ天満橋辺りの南・北両岸一帯と云われている「摂州渡辺の地」*注3に「安曇寺」はあったことになるとか。

ところが、明治19年調査の大阪実測図によると北野村太融寺の東方、北区野崎町辺りに「アドエ」という小字名があり「安曇江」の有力な地とも考えられることから、その場合は「安曇寺」は北区野崎町から天満橋北西のあたりとの説も有力となってくる。

また、これまでの地下埋蔵物の発掘調査等からいっても『中央区谷町5丁目あたりからの飛鳥時代の瓦片や白鳳時代の丸瓦・鴟尾片出土、更には中央区北新町での奈良末・平安初期の瓦片と共に白鳳時代の瓦片の出土、また中央区石町では白鳳様式の花崗岩礎石の出土、京阪電鉄の地下化工事で礎石二個の出土、三越百貨店の建設工事で四天王寺創建瓦と同笵軒丸瓦が出土』等々・・・上町台地の西、大川の南岸には古代寺院の存在を窺わせる遺跡が多々あるものの、それでも尚「阿曇寺」の所在地を確定するまでには到っていないようである。

【北を向いて黙ったままのお地蔵さん】

また、戦国時代、織田信長と石山本願寺門徒との石山合戦で、難波のこのあたり一帯は元亀元年(1570年)から天正八年(1580年)にかけて、延べ11年に及ぶ戦渦に巻き込まれ石山御坊は勿論のこと「安曇寺」も街も村も悉く壊滅尽くされたのであろう。

その後、豊臣秀吉の時代、朝鮮出兵(1592年頃)の際に、先の石山合戦で辛うじて破壊を免れた「安曇寺」の梵鐘が、陣鉦(じんがね)用に調達されかけたが幸いにも不用になり、京都山科の「安祥寺」に払い下げられたとか。また、かつて「安曇寺」に祀られていた“油掛の石像”は元和年中(1615~24頃)土中より掘り出され「明善寺」に祀られたとか。・・・そしてその時、難波の人達は昔から大切に祀られてきたお地蔵さんを憐れんで、かつて鎮座していた「安曇寺」をせめて偲んで貰おうと「寺」のあった方角(北向き)に向けて安置したのではなかろうか等など・・・と想像すると、人々のお地蔵さんに対する崇敬の念とか暖かい思い遣りを感じたことであった。そしてこの油掛地蔵さんは何百年いや千何百年も世の移り変わりを黙ってじっと見つめて来られたことだけは事実であろう。そしてこれからもこの喧騒の街角で人々の生業を見ていかれるのであろう。そんな感傷に耽りながら“船場のお地蔵さん”にお別れをしたのであった。

・ ・・・・ 次回は八尾の油掛地蔵さん・・お楽しみに!

注1

注2

能化 「のうけ、のうげ」仏語:師として他を教化できる者、主として仏菩薩をさす

反対語・・・所化

注3

摂州渡辺の地: 因みに 津=船の着く港、渡=渡河の場所を云った、難波の掘江には「津」や陸路を行くための「渡」があった。難波の大渡の「辺」りから渡辺(渡部)が起こったと云われている。熊野詣でや吉野参詣の出発点として栄えた

参考文献

古事記 倉野憲司校注 岩波文庫

日本書紀 坂本・家永・井上・大野 校注 岩波文庫

続日本紀 宇治谷 孟訳 講談社学術文庫

大阪古跡地名辞典

大阪史跡辞典 三善貞司編 清文堂出版

新修 大阪市史vol1

日本古代史「日本書紀年表」 新人物往来社

古代の三都を歩く難波京の風景 上田正昭監修 文英堂

大阪の橋 松村博著 松籟社

大阪の中世前期 河音能平著 清文堂

古代難波の水光る 津田由伎子著 大和書房

「記紀参考記述」は紙面の都合上カットしました

油と地蔵信仰 その6(大阪の地蔵1)

江坂の油掛地蔵(吹田市江坂素盞鳴尊神社境外)

蕓 苔 子(うんたいし)

さて、前編で触れた由緒書きを紹介する前に太子の「筋違い道」と川西町吐田の土地柄についてちょっと触れておきたい。

垂水神社社殿

右側奥に水場と”石ばしる”の石碑あり

垂水神社の鳥居と参道

【万博の年に吹田街道の交差点から移されたお地蔵さん】

新大阪駅から北大阪急行電鉄で「江坂駅」にて下車、北東に15分ほど歩くと「垂水神社」があり「石(いわ)ばしる垂水の上の早蕨(さわらび)の萌(も)え出(い)づる春になりにけるかも」(万葉集巻8志貴皇子)は、この神社の滝水を詠ったのではないかと云われている。余談ながら、この神社は千里丘陵の南端に位置し創建は明確ではないが、延喜式内名神大社で崇神天皇の皇子である豊城(とよき)入彦命が主祭神である。平安時代前期の「新選姓氏録」によれば、大化改新直後の孝徳天皇の時代に、諸国で旱魃があり河川や井戸が涸渇することがあった。その時、豊城(とよき)入彦命の子孫である阿利真公(ありまきみ)がこの神社から難波長柄豊碕宮(なにわながらとよさきのみや)(646年遷都:現大阪中央区法円坂あたり)まで「高樋」を造り、天皇の宮に水を通じて御膳に供えたので、天皇はその功を称えて垂水公の姓を与え、垂水神社を掌らせたとの由である。

素盞鳴尊神社の鳥居と参道

素盞鳴尊神社本殿

この垂水神社から西に15分ほど行くと「江坂素盞鳴尊(すさのおのみこと)神社」(通称江坂神社)がある。この神社の御祭神は素盞鳴尊を主神として天照大御神・誉田別尊(ほんだわけみこと)(八幡大神)を相殿神として祀られているが、7~800年前から垂水の広芝と小曾根の寺内にそれぞれに祀られていたと言われる神祠(ほこら)をいつの時代にかこの地に合祀したのがはじまりで、以来榎坂(江坂)・寺内の氏神・産土神として祀られているとのこと。神仏習合の影響で牛頭天王(ごずてんおう)(インド祇園精舎の守護神で疫病除けの霊験あり)が習合されたため、牛頭天王社とも称されていたが明治の神仏分離令で、現在の素盞鳴尊神社に改めたそうである。

地蔵堂の前に小屋庇掛け・手前は石仏群

堂前に小屋掛けした板間に油掛地蔵群

信者が下段の像に油を掛けている

さて、念願の油掛地蔵さんがここに鎮座しておられると聞いて心弾ませ訪れたのであった。ところで、そのお地蔵さんは、神社の境内ではなく、神社本殿の西側境外の薄暗い林のなかに祀られており、堂内も薄暗く、何体かの地蔵さんが油を注がれ板敷きの間に安置されていた。正殿には同じ位の大きさの三体の地蔵尊が祀られていたがこれには油は掛けられていなかった。これまで探訪した油掛地蔵さんとは違って主尊になる大きな地蔵尊は見当たらず、脇地蔵さんを含めて所謂「油を掛けられた地蔵さん達」と表現したらよいのであろうか・・・・、更にまた、地蔵堂斜め前の大木の根元にも、その昔には色々の思いでそれぞれに祀られたであろう大小さまざまな石仏や崩れた五輪塔等が寄り添うようにそのまま置かれていたが、なにか訳があるのであろうか・・・少々歴史の空白を感ずる思いであった。

堂前の根元に置かれた石仏や五輪塔

油掛地蔵堂が在った場所に立てられた地蔵堂(背景は北大阪急行電鉄の高架)

さて、兎も角も、お地蔵さんについてお尋ねしようと神社社務所へお伺いしてみた。事前にお電話でお願いしていたこともあり、多田さんと言う女の方が親切に対応して頂き色々とお話しをお聞きすることが出来た。それによると、

“もとはこの油掛地蔵さんは江坂村を通る吹田街道(145号線)と新御堂筋(423号線)とが交差する付近に祀られていたが、万博の年(1970年頃の再開発でしょうか)に今の所(同神社の境外)に移され、それ以降地域の人達によって守られてきているとか。堂前の石仏群も当時街道筋にあったものを一緒に移して安置したそうである。余談だが・・その後、地蔵さんがあった元の江坂の新御堂筋ではちょくちょく事故があったとか・・それで、わざわざ代わりの新しい小さなお地蔵さんを改めてまた祀ったそうですよ”

・・とおっしゃっておられた。・・人の心というものもなかなか難しいもの・・それと、その後その新しいお地蔵さんのご利益や如何・・これは残念ながら聞き逃してしまいました。

小栗判官油掛の切り絵

「ききがき吹田の民話」より・・・切り絵は脇田慶子さん作

【油掛地蔵さんが小栗判官の土車を動かしたとか】

万博の年までは吹田街道筋に祀られていたらしいが、どの様に祀られていたのかは皆目見当がつかない。新御堂筋線の延長工事のため石造の地蔵本尊・お堂・石仏など全てがかつての江坂郷の村人によって江坂神社の境外にあった村の共有地に移されたそうである・・・とにかくこの地蔵さんは「油掛地蔵」と呼ばれ色々と言い伝えがあるようだ。例えば子供が歯痛の時に一合ほどの油をかけて祈願するとたちまち痛みが止まったとか・・また、「説経節」で知られる「小栗判官」にまつわる伝承などもあるが、それによると“小栗判官の土車がこの地蔵さんの前で動かなくなって困っていた時、風が吹いてがさがさと周りの小笹がゆれ「あぶら あぶら」と声がしたので、土車の心棒に油をさしたが少しも動かなかった。ところが、残りの油を地蔵さんに掛けたらたちまち土車が動き出したそうな、それからは村人も油を地蔵さんにかけるようになったとさ”という話である。そんなことで、熊野信仰とのかかわり等を考えてみると様々な推理もできるようにも思えてくる。

【その説経節からここ江坂の油掛地蔵を推理してみると】

まずは、熊野信仰で有名な「説経節」で名高い小栗判官が吹田街道の油掛地蔵とどの様にかかわったのかをちょっと探ってみた。その“道行”を原文のまま引用してみる・・

・・《車の檀那、出で来ければ、上り大津を引き出だす。関山科に車着く。もの憂き旅に、粟田口、都の城に、車着く。東寺、さんしや、四つの塚、鳥羽に、恋塚、秋の山、月の宿りは、なさねども、桂の川を、えいさらえいと、引き渡し、山崎、千軒、引き過ぎて、これほど狭き、この宿を、たれか、広瀬と、つけたよな。塵かき流す、芥川、太田の宿を、えいさらえいと、引き過ぎて、なかしまや、三ほうしの渡りを、引き渡し、おいそぎあれば、ほどもなく、天王寺に車着く。》・・・

説経節によると重病を押して土車で常陸の国から熊野詣でへ旅立った小栗判官は、愈々、京都の伏見鳥羽から桂川を渡り山崎・広瀬の宿を通って芥川・太田の宿に進むとなっている。ここまでは西国街道沿いの宿場であり、太田の宿から吹田街道に入るや村人や旅人に信仰の篤い油掛地蔵にたどり着き、先ずは病治癒・諸願成就を祈ったのではなかろうか。次のなかしまと三ほうしの渡りは所在不詳とのことであるが、なかしまについては、ここ吹田・神崎川周辺において寛正2(1461)年の中島崇禅寺領(崇禅寺文書)とか延宝6(1679)年の中島大水路、明治22年の島下郡の中島村などでなかしまの名が散見できる。また、文治5(1189)年の春日社領垂水西牧榎坂郷加納畠取帳(当時の税取立帳)の「江田」は低湿悪田と評されていた由。ここは天竺川・高川・糸田川が合流し、かなりの低湿地帯で淀川の流域での天満砂洲ができ、本島・新島・とうししま・むかいしま・出しま・・の名前が出てきており、現在でも西中島南方などとなかしまの名は残っているので神崎川と旧淀川の間にできたいずれかの中洲の名前であったのではなかろうかと推定される。(昔からこの辺りの湿田では特産の吹田(すいた)慈姑(くわい)が栽培されていた)それに三ほうしの渡しが何所にあったか判らないが、吹田街道に交わる街道(横関街道・能勢街道・山田街道)を南下すると神埼川や旧淀川を必ず渡らなくてはならないことを考えると、三ほうしの渡しもそのいずれかの渡しのことであったに違いない。

また、偶然にも小栗判官にかかわる伝承が岸部(吹田操車場辺り)の吉志部(きしべじんじゃ)神社の御旅所(おたびじょ)であったと云われる「名次宮(なつけのみや)」にもあり“小栗判官を乗せた車がさしかかったとき、車を曳く縄が切れたので村人が縄をなって継いだのがこの宮であったことから「なつけ(き)」と呼ばれるようになった”とか。更に、茨木の倍賀(へが)・春日神社にも言い伝えがあったようで“病の小栗判官が、ここの冷泉を浴び、祈ったらたちまちにして治った”と言い伝えられている。しかし結局、説経節の中では江坂の油掛地蔵にかかわる説話にはお目にかかれなかった。どうも僧侶達がその土地柄に合った身近な題材を利用して熊野信仰の“よみがえり(蘇り)”の有り難い説経を普及する為に利用したのではないかと考えたのであるが・・さてさてどうであろうか。

【竹林がニュータウンに・・お地蔵さんもビックリ】

今回の探訪では、江坂・吹田の周りにも熊野信仰のかかわりらしきもの《熊野田村(熊野代)・九十九(津雲台)・ちさと(千里)・・等》が随所に見られたが、こと油掛地蔵とのかかわりとなると推理の域を脱し得なかった。この地域は明治の淀川放水路の開削事業を始め、昭和36年の千里ニュータウン建設、昭和45年の万国博覧会開催によって大きく変貌した。また、これに合わせて北大阪急行電鉄が開通したほか、名神高速道路の開設、これに連絡する近畿自動車道・中国縦貫自動車道等が同45年までに完成するなど、いままで竹林原野であった千里丘陵地帯は急速な変化を遂げている。その昔、吹田街道の辻に鎮座し庶民の厚い信仰を集め、村人や旅人に慕われ大切に祀られて来た地蔵さんも、近代化という名の波に押されっぱなしになり、いまや神社の片隅に追いやられ、やがてはその経緯や歴史も殆どが忘れ去られようとしていることを感じ、少々感傷に耽ったことであった。

次回は大阪船場の油掛地蔵さん(大阪の地蔵その2)を楽しみに!!

参考文献

淀川往来向陽書房 上方史跡散策の会編集

説経節 小栗判官他 東洋文庫243 平凡社

荒木繁著・山本吉左右編

大阪府の歴史(県史シリーズ27) 山川出版社 藤本篤氏他

西国街道 向陽書房 岡本太郎著

大阪の街道と道標 サンライズ出版 武藤善一郎著

大阪府の町名図鑑 (吹田市より)

琵琶湖・淀川・大和川その流域の過去と現在 大明堂 理外歴史地理学研究所編

「ききがき吹田の民話」 吹田市市長公室広報課編

すいた歴史散歩 吹田郷土史研究会著 吹田市教育委員会発行

油と地蔵信仰 その5(奈良の地蔵2)後編

川西町の油掛地蔵(奈良県磯城郡川西町)

蕓 苔 子(うんたいし)

さて、前編で触れた由緒書きを紹介する前に太子の「筋違い道」と川西町吐田の土地柄についてちょっと触れておきたい。

供花とお水と線香が絶えない

立派な石蔵線香たて

須知迦部道(すちかへみち)は磁北線であったのか??

藤原京から平城京のある奈良盆地を南北に貫く大和古道は「上ツ道・中ツ道・下ツ道」に対し八木の「札の辻」に東西に走る「横大路」がある。これとは異なり、北北西に20度ずれて飛鳥と斑鳩を斜めに真っ直ぐに延びている道があるが、この道はちょうど家の柱の「すじかい」の様に「斜め」に延びており、聖徳太子が推古13年(605年)10月に斑鳩宮に移られ後、天皇のおられる「飛鳥小墾田(あすかおはりだ)・豊浦宮」への約22kmを愛馬「甲斐の黒駒」に乗って通った言わば“通勤道路?”で、今でも「太子道」「筋違い道」と呼ばれている。後世史実にもに書かれた「顕真」の「聖徳太子伝私記」に[推古天皇が太子のため斑鳩から飛鳥へ通う道として“須知迦部道(すちかへみち)”を作られた・・・云々]ともある。

奇しくも小墾田宮跡や豊浦宮跡とされる向原寺の軸線が磁北より北北西に20度傾いていて、同じ様に斑鳩宮・若草伽藍跡の基壇も中軸線が磁北から20度北北西にずれて据えられている事が昭和43年の国の再調査で判明した由。橿原考古学研究所の談によれば当時の磁北は現在の北よりも約20度北北西に振れていたのではないかとの説明であるが・・・・・地軸が大変動するような天変地異がこの当時の歴史上でまさか有ったのだろうか・・??

飛鳥川、淵瀬さだめなき・・大和吐田(やまとはんだ)は水処(みずところ)

それはさておき、ここ川西町では屏風の式下中学校辺りまで「筋違い道」が確認出来るがその先は埋没しており大和川を渡った安堵町辺りで再び確認できるとのこと。その間にある吐田の油掛地蔵尊に関わる「南北の筋違い道」はこの土地柄に関係するのではないかと推察してみた。大和川の堤防に登り西方向に視線を向けると直ぐそこに“斑鳩の里・法隆寺”が望まれる。ここでは奈良盆地に降った雨は大和川(初瀬川)を主流とし寺川・飛鳥川・曽我川・岡崎川・富雄川等が集合し合流する場所であって、ここ川西町一帯は大和の国の中で最も低い地域であり、太古は大きな湖沼地帯、その後次第に低湿地地帯になった由である。「枕草子」に「河は飛鳥川、淵瀬もさだめなく、いかならんとあわれなり」と定めなき世の例えとされ、有史以来、人々はさぞかし洪水に悩まされた湿地帯であったことであろう。吐田(はんた)・窪田(くぼた)・額田(ぬかた)〔ヌガタ:湿田〕・安堵(あんど)〔阿土〕飽波(あくなみ)〔アク:芥:悪田〕・川合などの地名からも察しがつく。「大和吐田は水処」と言われ洪水の多い土地であった。

又、江戸時代は阿土では「額田郡の辻の鼻切れ」によって度々洪水に見舞われた由。古く吾斗:アト:阿土と呼ばれた地区は安堵町窪田の地区であろうと言われ、この地は古くから湿田に「蘭草(いぐさ)」を栽培し法隆寺に「灯心(とうしん)」を納めていた由。現在も安堵町〔アンド:行灯(あんどん)〕は「蘭草」から灯心造りが細々と続けられているとテレビでも紹介されていた。川西町の南側の辺りは土地も高く洪水には悩まされる事はなく、その昔はミヤケ⇒屯倉(天皇家の倉)が有った所が現在の三宅町である。この三宅町を過ぎ屏風を過ぎる辺りから湿地帯が連なり河川の淵瀬も変化するので、その都度通路も変更され、時には川瀬沿いに、時には葦原を、時には畔沿いに進んだのであろう。その畔道の一つが南北に直進する油掛地蔵尊前の「筋違い道」であったのではなかろうか。太子信仰と相まって「太子道」は人々の間で大切に保存され伝承されて来たのであろうと推察できる・・・・皆さんも、是非一度、現地に行かれて田んぼの中の地蔵尊の前にたって眼を瞑り、悠久の飛鳥に思いを寄せてみられるのも如何。

いよいよ「油掛延命地蔵尊濫觴(らんしょう)」の登場

さて、いよいよ吐田邑の公民館に保存されている由緒書きの本文を要約して紹介してみよう・・・・

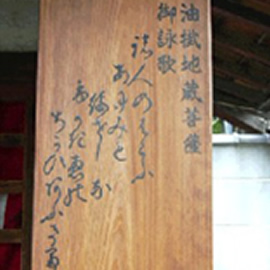

掛奉 油掛延命地蔵尊濫觴 (濫觴:ものごとのはじめ)

「聖徳太子が橘の都より斑鳩へ行幸される経路で半田郷に暫らく御休みなされた、何かこの半田郷には由緒があるのかお尋ねになられ、太子が休む処であるから何か後世に伝え置いておこうとお考えになられ、西方に向かって南無仏・南無仏と唱えたところ不思議な事に紫雲がたなびき良い香りがして、まるで花が鏤めたような空中に地蔵尊が顕れたのである。その御影像をここに移されて延命地蔵菩薩を彫刻なされたのである。ある時、ひどく雨が降り続き石仏が水に浸かったのを見て、太子は非常に嘆き悲しみ涙を落され、この地蔵尊に油を掛ければ水を寄せ付けないので油掛地蔵尊と崇い末代までも敬い奉れとお教えなされた。太子は橘寺から斑鳩の里まで十八大願の法を移され十八ヶ所の辻に霊像をお建てになられたとの由(此処まで十八の辻に像を建てられたその一つが吐田の辻の油掛地蔵尊である)その昔、神代の頃五代ウガヤフキアエズの尊の第四皇子のカムヤマトイワレヒコの尊が現れ、初めて日向の国宮崎に都を置かれた、その後大和橿原に都を移し、神武天皇と称して国を開かせた時、ここは大和の国の“なかば”であるから“半”の字を用い“半田郷”と名付けた、聖徳太子は“半田”は由緒有るが湿地で五穀も実らない、以後水に浸たらない様にとお考えになられ、昔の“なかば”という“半”を除き“水吐く”意で“吐田村”に改めなされたとの由・・・(此処まで国なかばの意で半田郷から水を吐く意の吐田村に改めたと記述)

それもこれもこの地蔵尊は過去未来現世の三世に亘り四辻にあって一切の衆生の苦しみ患いを救い九品之浄土に導かれる。油を掛けて祈れば速やかに諸願は成就するとのこと、誠に正法の御恩は広大無双で有難い事である」

本文から写し置きこと・・・(何らかの元資料があったのでは??)

天保十二年辛丑七月四日・・(1841年)

北吐田村

地蔵講中

前方結崎方面・右が筋違い道・手前に杵築神社大和川へ

昔から人々の心に宿る石仏信仰、そしてお地蔵さんにすがった庶民の祈り・・・ここ川西町の広い田んぼの中に静かに鎮座している油掛地蔵さんもきっと「今時の人達も少しは遠い先祖の人達の苦労を考えてみたら・・・」と囁きかけている様な気がした。そんな探訪を終えて何かほのぼのとしたものを感じながら帰路についたことであった。

京都長福寺油掛地蔵での林忠治氏(油と地蔵信仰その4参照)と「古絵図」との出会い、今回の川西町吐田の清水鏘俊氏と「油掛地蔵尊濫觴」との出会い・・共々本当にグッドタイミングであった。これも油掛地蔵さんのお引合わせであろうかと感謝したことである。

どうも世の中には、まだまだ歴史に追加したい貴重な資料が沢山ありそうである。そんなチャンスに巡り会えることを夢見ながら探訪の旅が続けられればと念じている。又、本稿終わりにあたり清水鏘俊さんのご紹介下さった川西町教育委員会の深澤達彦主任のご尽力に一言心からお礼を申し上げる次第である。

さて、・・・・・次回からは大阪の油掛地蔵さんです。どうぞお楽しみに!!

(安堵:阿刀氏=空海との関連は「京都油掛地蔵その3」でも一部紹介しましたが油掛の風習に何か関連があるのではないかと興味が尽きないところ。後日の楽しみなテーマの一つです。)

「顕真」について

鎌倉時代の法隆寺の僧で「聖徳太子伝私記」は嘉禎4年(1238年)の著と記録されている。

参考文献(前編・後編共通)

川西町吐田の清水鏘俊氏のお話しと由緒書きの写し(油掛延命地蔵尊濫觴)

「太子道」横田健一関西大学名誉教授著 向陽書房

「大和・いかるが考」 辻 保治氏著 箕面史学会 会報107号

「探訪 日本書紀の大和」靃井忠義氏著 雄山閣出版

「奈良県の歴史」県史シリーズ29 永島福太郎氏著 山川出版社

「地蔵信仰」速水侑氏著 はなわ新書

油と地蔵信仰 その5(奈良の地蔵2)前編

川西町の油掛地蔵(奈良県磯城郡川西町)

蕓 苔 子(うんたいし)

眼から鱗の落ちた地蔵さん

[田んぼの中の油掛地蔵さん]

先の「油と地蔵信仰その5」で紹介した奈良の古市町から国道169号線(上ツ道)を南下し天理から西名阪のガードを過ぎた辺りで右へ「川西結崎(ゆうざき)」方面の標識に従って進み、更に国道24号線(下ツ道)を過ぎ近鉄桜井線を渡ると川西町「吐田(はんだ)」に出る。お地蔵さんはこの辺りかと見当をつけて捜したが、遠くに僅かな樹木と祠らしきものが散見できるのみ、今まで訪ねた各地の油掛地蔵さんと違い周囲は全くの田園風景、こんなところに・・・・と暫らく車を走らすと目指すお地蔵さんにやっと巡り会うことが出来た。「初めての人には看板標識も無く戸惑ってしまいますよね」・・とフトお地蔵さんに声をかけたことであった。

お堂は比較的新しいが「油掛地蔵尊」の額の文字や堂内に掲げられた「由緒書きらしき額」もかすれて全く読む事が出来なかった。それでも熱心な信者さんがいつもお花も水も新しくお供えし、お地蔵さんにも油を掛けておられる様子でとても嬉しい気持ちがした。しかし、どうしたことか・・油で黒光りしたお地蔵さんの目の部分だけ油膜がはがれ気味。まるで「眼から鱗が落ちた」と表現したらよいのか、貫禄は十分であるが異様なご尊顔・・場所柄も手伝い長い風雪に耐えて来られたお姿が少々気の毒な感じでもあった。

南北に真っ直ぐな筋違い道(前方寺川・手前大和川)

[南北真っ直ぐな筋違い道]

さて、「山田の中の一本足の案山子」ならぬ「田んぼの中の一人立ちの地蔵さん」・・田んぼの中の十字路のこんな所にどうして祀られているのだろうと疑問がわいてきた。地蔵堂の傍らにある川西町教育委員会が立てた説明書きによると

「聖徳太子の通学路(筋違い道)添いの西向きのお堂に安置されているこの油掛地蔵は、大永三年(一五二三年)に造立されています。舟型光背のある高さ約六一センチ(台座とも)の地蔵立像ですが、泥田の中にうずもれていたのを引き上げて、ここにお祭りしてあります。クサができている子の母親がこの地蔵さんにお祈りして油をかけていると、クサが治ったと言われており、願をかける日には油を掛ける習わし(燃灯供養)があることと、当時この付近に水害が多いため、油を掛けて水を弾くようにと言うことから油掛地蔵と言われています」1993(平成5)年4月原文の通り

確か、以前に読んだ地蔵信仰の書物の中で柳田國男氏達が「昔から民俗信仰で道祖神を村の境や国境の山の峠などに悪霊や災いが浸入しないようにと願って祀った。地蔵は道祖神の本地と言われ村境・路傍・四辻をはじめ村の巷、十字路、三叉路といった人通りの多い交差路にも安置され縁結びや病気治癒や子供の安泰を願ったのであろう」と述べているのであるが・・・この場所はどうみてもすっきりとしない場所であった。

また、「筋違い道」も確か北北西に延びていた筈であるが、ここ吐田では明らかに「南北一直線の筋違い道」であり、どうも釈然としない・・?

周囲を見渡しても田んぼだけ・・人通りもなく確かめる術もなく、今回はお地蔵さんに「後日改めて参ります」と声をかけ、一旦帰路についたことであった。

[意外な資料が・・太子のお導きかそれとも油掛地蔵さんのご縁か]

さて、年も押し詰まった昨年末、以前お願いしていた川西町教育委員会の職員の方からご親切にわざわざ御連絡を頂き、ご当地油掛地蔵さんの歴史に詳しい吐田のご長老にたどり着いたとのこと。その上お会いできるように取り計らって頂いたのである。その方は清水鏘俊さん・・・90歳を迎えてなお矍鑠(かくしゃく)とされており、そしてまた博学・・歴史の漂う立派なお宅にお邪魔させて頂き、本当に今に生き続ける貴重な話しをお聞きすることが出来たのである。清水さんは昭和50年に地蔵堂を建立した時のモノクロ写真と天保年間に書かれた由緒書きを原稿用紙にメモして保存されておられ、しかもその吐田の庄屋にあった「由緒書き」の現物は現在「邑(むら)の公民館」玄関ロビーに展示保管されているとのこと、そしてわざわざそこまでご案内下さり特別に拝観させて頂いたのである。我々もワクワクしながら早速デジカメに納めさせて頂き、帰宅後、その難解な由緒書き〔濫觴(らんしょう)と記載〕を解読したところ驚くべき内容にまたまたビックリ。それもこれも聖徳太子や油掛地蔵さんの御導きがあったのではないかと今更ながらに感じ入った次第である。

次回『油と地蔵信仰その』後編でその本文要約を紹介してみたい。お楽しみに!!

歴史漂う川西町「結崎」の地と「能楽」について

同町内の「結崎」には南北朝時代に興福寺や春日大社に属する「大和猿楽座」の一つで「結崎座(観世座)」があった。結崎座の「観阿弥」は京都で室町将軍足利義満の庇護のもと猿楽を幽玄な芸に育て、その息子「世阿弥」が高度な「能楽」に仕上げたことで有名である。寺川の堤防沿いに「観世発祥の地」「面塚」の碑があります。日本伝統芸能の代表“能楽”はユネスコ世界遺産にも無形文化遺産1号です・・その発祥の地。どうぞ、一度訪ねてみて下さい。

油と地蔵信仰 その4(奈良の地蔵1)

奈良古市町の油掛地蔵(別称:子授け地蔵・鼻かけ地蔵)

蕓 苔 子(うんたいし)

上ツ道古市の交差点に立つ地蔵案内

古市油掛地蔵尊の御堂

【そこは平城京の外れ洛外であった】

和銅3年3月(710年)元明天皇は都を藤原京から中国・唐の長安城を模して作ったといわれる壮大な平城京へ遷都。その藤原京から平城京の大和平野を南北に貫く「下ツ道(しもつみち)、中ツ道(なかつみち)、上ツ道(かみつみち)」の三本の古代新幹線道路・街道が進む。先ず、「下ツ道」(現国道24号線)は平城京の朱雀門から朱雀大路を真っ直ぐに羅城門に至り更に更にと南下すると藤原京に到達する道である。「上ツ道」は左京(外京げきょう)東七坊大路にあたり現在の国道169号線。

この国道を車で南下し東大寺・興福寺を過ぎ、能登川と岩井川を越えた処の交差点に「油掛地蔵」の立て看板が見えた。早速、左折れ(東へ)しばらくのろのろと車を進め、このあたりの住宅街の中に油掛地蔵堂がある筈だがと探してみたが、なかなか見当たらず、近所の年配の夫人にお聞きしたところ親切に教えて頂け大助かりであった。話がそれるが、左折れのまま突当る辺りが「高円の杜(たかまどのもり)」と称され、鬱蒼とした森の中に「奈良県護国神社」がある。広い境内には沢山の見事な椿が植えられ、春の椿祭りの頃はさぞかし見事であろう。

さて話は戻るがこの地蔵尊のある「古市町」・・ここは、その昔平城京の境涯であったとか・・、、またここ古市町の北側は「(京終町)きょうばて町」・・直ぐに覚えられそうなユニークな地名もそのまま残っている。又、西側に行くと「中ツ道(なかつみち)」(左京東4坊大路)があり、その先には官営の「市」で左京の「東市(ひがしいち)」右京の「西市(にしいち)」があって共に大いに賑わったそうである。しかし、古市一帯は洛外、春日山から続く高円山(たかまどやま)の裾野に当たるここ岩井川沿いは長閑な田舎であったようである。ところで、この時代は仏教がようやく広まり始めた頃、更に地蔵信仰が始まるのはずっと時代も下がり鎌倉時代・・・庶民の間に広く伝播したのは室町の世あたり・・・と、遠い昔の平城(なら)の京(みやこ)の人々の暮らしにしばし思いを馳せながら空想に耽ったことである。

黒川道祐(?~1691):江戸初期の安芸国儒医で名を元逸といった。儒を林羅山に学び、医を堀杏庵に学んだと伝えられる。擁州府志・近世京都案内・日次紀事などの著書あり

別名「鼻欠け地蔵」とも呼ばれている

火守りのおばあちゃん

【“どんぶらこ、どんぶらこ”と流れ着いた油掛地蔵さん】

先ずは、古市町の油掛地蔵さんに関わる「言い伝え」を紹介することとしたい「古市町の地蔵講の説明文」より

『このお地蔵さんは「子授け地蔵」として古くから信仰されています。昔、大雨が降り続き、直ぐ北を流れる岩井川が溢れた時、このお地蔵さんが河上から浮きつ沈みつしながら流れて来ました。見つけた人が引き上げようとしました、信心が浅く上がらなかった。ところが信心深い老人が何の苦もなく引き上げると、その夜、地蔵さんが夢枕に立って「わしは子を授ける地蔵だ、毎日種油をかけてお参りすれば、必ず子を授ける」とお告げになりました。それから老人はお告げのとおり毎日種油をかけて拝んでいると、おばあさんに可愛い子が授かりました。その話が伝わって遠くから子供の欲しい人たちがお参りに来るようになったと云われています。

また、このお地蔵さんは、「鼻かけ地蔵」とも呼ばれています。昔、藤堂氏の城下で相撲があったときに奈良の力士が「是非勝たせてください」と祈ったが負けてしまいました。力士は怒って地蔵さんを石で殴りつけたので鼻が欠けてしまった。ところが力士も帰り道で倒れて鼻を打って死んでしまったといわれています。』

今でも古市町の人々は“一日はお地蔵さん参りから始まる”と言い、ご近所さんが次々と地蔵堂を訪れお燈明の蝋燭や線香も絶やさない由。皆で大切にお守りしている様子がうかがえ気持ちのよい思いであった。

【油をかけて水害のないことを願ったのか・・・】

さて、ここに書かれている「言い伝え」の時代考証をしてみるに、先ず、水害等災害では奈良市災害編年史によれば岩井川の氾濫は室町時代の中頃に2回もあったと記録されている。長禄3年3月10日(1459年)岩井川の橋が落ちたとのこと(経覚私要鈔)。さらに、文明14年6月1日(1482年)10日間も雨が降り続き、被害続出、命を落とす人も出たそうだ(大乗院寺社雑事記)・・・等々から人々の間に水害や死から逃れ現世利益を求める地蔵信仰が急速に広まったのではなかろうか。また油をかけることは「油が水を弾く」ことからも水害が起きないようにとの庶民の切ない願いか・・などとも想像できる。

さらに、明応8年5月12日(1499年)「比三四日岩井川石地蔵ユルカレ給、誠不思議也」と大乗院寺社雑事記(大乗院第17代門跡尋尊の日記)に書かれている。この事からも既に室町の世には地蔵尊が古市町に安置され信仰されていた事が十分に覗える。そんな言い伝えが人々の間で膾炙されながら江戸時代になって菜種油が登場したり伊賀藩の藤堂家が登場しつつ伝承されてきたのであろう。昭和58年から62年にかけて奈良市教育委員会によって石像文化財の調査が行われており、それによっても古市町の油掛地蔵尊は錫杖や宝珠を持ち室町時代の作であることが判明している

奈良市石像物調査報告書による

「総高:196cm 像高:153cm 幅:49cm 厚さ:32cm 年代:室町時代」

お地蔵さんの脇の道祖神や石仏にも御灯明

信奉者が訪れ御燈明も絶えない

【油掛地蔵さんの歌があった】

油掛地蔵さんの歌。奈良市音声館々長 荒井敦子氏の作詞・作曲を紹介しましょう。

歌詞のみの紹介ですが・・

あぶらかけじぞうさんに おまいりに

どーぞ えーこ ができますように

あぶらかけて がんかけて

みんなのねがいをかなえましょう

かなえましょう

お地蔵さんのあたたかい温もりと毎日お守りしている人々の心情に触れ、気持ちのいい探訪であった。次回も引き続き、奈良の油掛地蔵さん・・・どーぞ お楽しみに!

「古市」の町名由来について・・

「奈良県の歴史」永島福太郎著 山川出版社より

鎌倉時代、興福寺支配の南都七郷のうち大乗院門跡が南方の領地を所領した。その後、元興寺郷の一部をにぎり更に所領は南に広がった、門跡は常設市場をひらき市屋形を設けた、14世紀初頭に大乗院門跡郷の南市は近郷の福島市を移したもので旧市を古市と称したという伝えがある。

参考資料

古代都市平城京の世界 館野和己著 山川出版社

私たちの油掛地蔵さん 古市隣保館編集

掘り出された奈良の都 青山 茂著 河出書房新社

橘美千代 津田由伎子著 学生出版

油と地蔵信仰 その3 嵯峨の油掛地蔵(右京区嵯峨天竜寺油掛町)

蕓 苔 子(うんたいし)

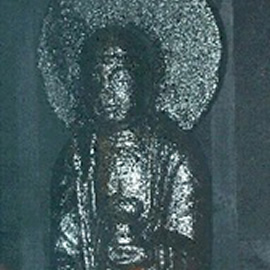

昭和53年まで油の塊で地蔵か如来か不明であったが実は鎌倉時代の阿弥陀如来坐像であった

【嵯峨野路にも見つけた油掛町と油掛地蔵さん】

京都JR花園駅で「新丸太町通り」と交差した旧道の「下立売通り」は、昔の面影を残したままの太秦・嵯峨野を過ぎ有栖川沿いに「油掛町」まで延びている。そして安堵橋(現甲塚橋)を過ぎ、しばらく遡ると油掛地蔵の赤い幟と橋が見えてくる。その橋が「油掛橋」である。ここは「四つ辻」になるのか川沿いの桜並木の土手に対し左側に分岐する道である。寛政10年(1798年)銘で「右あたご、左こくうぞう」と刻まれた道標石がこの「辻」に立っている。道標石の背後には参拝者や地域の人達の憩い場であろう・・長椅子まで置かれた集会所があり、左側の辻堂にお目当ての油掛地蔵が祀られている。

掛札に「大覚寺油掛地蔵尊」と墨書で書かれている。ここは嵯峨天竜寺油掛町であるが、昔から地元の人達が大切に守ってきた油掛地蔵尊に戦後奉賛会等が作られ、仔細は不明ながら大覚寺の管轄に入ったのでと言われているようである。

安堵橋のほとりに小さな祠で阿刀神社がある。この神社は平安遷都のおり河内国八尾から移住した物部氏の支族で阿刀氏の氏神である。余談だが弘法大師の母親は阿刀氏と言われている。図らずも八尾にも油掛地蔵があり、油を掛ける珍しい風習が阿刀・安堵・跡部・安曇・海人津見・海事氏族との関りがあるのかを探って改めて紹介してみたい

【およそ油を売る人・・・必ず油をこの像に潅ぐ】

山中恵美子さんの著書「杏の木のひとり言」の中に「嵯峨油掛地蔵」が紹介されている。当時「山中油店さんは下立売の店から嵐山まで地続きで行ける」と言われるほど西ノ京・花園・太秦・宇多野村等に多くの田畑や山林を保有しており、3代目平吾氏は自ら手押し車でこの下立売の街道沿いに嵯峨野方面まで油を売り歩いた由。勿論、油掛地蔵への信仰も厚く、寄付をしたり、また商売繁昌・家内安全を願って油を掛けたことでしょう。

地蔵尊に油を掛け祈願する風習は、伏見の油懸山地蔵院西岸寺での油売りの油掛伝承にもありますが、嵯峨の油掛地蔵尊については、江戸初期、黒川道祐の著した「近畿歴覧記」の「嵯峨行程」に延宝8年(1680年)9月、友人と共に嵯峨の当地蔵尊に立ち寄り「油掛ノ地蔵、此辺ニアリ。凡ソ油ヲ売ル人、此ノ所ヲ過ルトキハ、必ズ油ヲ此ノ像ニ潅イデ過グ。然レドモ其ノ由ヲ知ラズ」との記述もあり、これ等は油掛け関係の地誌の中で最も古い記述ではないかと言われている。少なくとも江戸初期にはすでに油商人には油を地蔵尊に掛ける風習があったことが判る。はじめは油商人の信仰であったが次第に庶民信仰へと広まっていったのであろう。しかし、庶民にとって明かりとしての貴重な油を(それこそ「爪に火を灯す」ほど倹約し貯めた僅かな油)この地蔵尊に掛けて現世利益をお願いしたのであろうかと慮られます。

黒川道祐(?~1691):江戸初期の安芸国儒医で名を元逸といった。儒を林羅山に学び、医を堀杏庵に学んだと伝えられる。擁州府志・近世京都案内・日次紀事などの著書あり

大日如来と地蔵尊を併記した御詠歌の額

【地蔵尊・大日如来・阿弥陀仏か鎌倉時代作で重文級】

お堂の額に「油掛 大日如来/地蔵尊 御詠歌」として「あさひさす日の出かがやく油かけ ただひとすじにたのめこそすれ」と掲げられている。明らかに大日如来を意識した御詠歌と言えよう。少なくとも三百年以上前から油が掛けられ、今見える御姿になる前は油でコテコテのムックリした油の塊で、外見だけではお地蔵様とは見えにくく、庶民の間では大日如来様かと思われていたようである。御詠歌が作られた時も、結局恐れ多いと両方を奉って大日如来/地蔵尊 としたのであろう。

・・・ところがである。昭和53年(1978年)8月22日に好井密雄堂主・佐野精一氏・小吹和男氏・地蔵奉賛会世話役の方々による石仏の油落しが行われた結果、総高170㌢、幅84㌢、厚さ40㌢の花崗岩製肉厚彫り、頭光背の線刻の内側に種字「サ」の「観音」と「サク」の「勢至」が彫られご本尊は阿弥陀如来坐像、身光背の線刻の外側と框の間、向かって右に「延慶3年(1310年)庚戌12月8日」左に「願主 平重行」と判明したのである。(調査の経緯詳細は「京の石仏」を参照されたい)京都で鎌倉銘の石仏はこれまで二体しかなく、何れも重要文化財・重要美術品に指定されており、この油掛の石仏も重文級の価値があるものである。これまでの2体は次の通り

① 弘安元年(1278年)銘 善導寺 三尊石仏 (重要美術品)

② 元仁2年(1225年)銘 石像寺 弥陀三尊石仏(重要文化財)

【庶民の信仰 油掛地蔵さん】

【庶民の信仰 油掛地蔵さん】

地蔵堂は前面が開放され誰でも参拝でき、柄杓で掛けた油が垂れて床の一角に集められ何度でも掛けることが出来るように工夫されている。それと参拝者が多いのには驚いた。年配者から子供まで、通り掛った人がちょっと寄って油を掛け一心に拝んでおり、人々の厚い信奉心をつくづく感じたことでした。お堂の右側にも小さな可愛いお地蔵さんが置かれており同じように油が掛けられていたが聞いたところ個人所有のお地蔵さんとのこと。きっと我子の無事な成長を願ってのことでしょう。

【大地の恵みは大地の力に】

油掛地蔵さんの世話役で年配のご婦人のお話では、自治会が廃油回収日にこの地蔵尊に潅いで溜まった油や、地区の家庭から出る廃油とか賞味期限切れの植物油を集め、ドラム缶やポリタンクに回収して業者に引き取って貰っているそうである。今、京都市では市内800ケ所の拠点に年間12万リットルの廃油を回収し、バイオディーゼル燃料に加工しゴミ収集車や市バスを走らせているとのこと。排ガス中には硫黄酸化物がなく二酸化炭素排出削減に貢献する事で地球温暖化防止にも大いに役立ち、持続可能な循環型社会の構築に向けて大いに努力中とのこと。廃油は可燃ゴミとして廃棄しても焼却排ガスとして大気汚染を引き起こし、土壌に埋めても分解されず二次汚染を引き起こし、そのまま廃棄するとコップ一杯の廃油を浄化するには浴槽132杯分の水が必要とも言われています。

その昔、明かりとしての貴重な油を、庶民はささやかな願い事にかけて地蔵尊に潅いでいました。しかし今日では、大地から収穫され搾油・精製された「大地の恵みの油」は、私達の生活を大いに満たし現世利益

(栄養・成長・長寿)を満足させて来ました。しかし、ひとり一人の一寸した心無い行動一つで大気汚染・水質汚濁・土壌汚染等を引き起こし、逆に私達の生活に苦界(健康阻害・地球環境悪化)を与えることにもなります。地蔵尊に油を掛けながら、せめて大気も水も土壌も汚さず、バイオディーゼル燃料等に転換して地球温暖化防止にわずかながらでも貢献できるならば、それこそ「クシチガルプハ=大地の蔵する力」=地蔵尊の本当の心を少しでも理解することになるのではと思ったことでした。

京都続編をお楽しみに!!

参考図書:

杏の木のひとり言(山中恵美子著)河北印刷(株)

京の地蔵紳士録(岡部伊都子著)淡交社

京の石造美術めぐり(竹村・加登共著)京都新聞社

京の石仏(佐野精一著)サンブライト出版

京都市環境局バイオディーゼル燃料化資料より

油と地蔵信仰 その2 伏見油懸山地蔵院西岸寺(続編)

蕓 苔 子(うんたいし)

下油掛町油掛通りの油掛地蔵尊入口

京阪電車の中書島駅を降り、龍馬通りと書かれた商店街を通り、掘り割りに架かる蓬莱橋を渡ると、左手に龍馬襲撃で有名な旅籠の寺田屋が見える。更に商店街を進み油掛通りに出るので左折すると、右側かなたに油懸地蔵尊の赤い幟が見える。

芭蕉翁の句碑

貞京2年3月任口上人を訪ね詠んだ

「我衣に伏見の桃の雫せよ

見過ごしそうな狭い路地に入ると、左側に油懸地蔵堂と芭蕉翁の句碑が石囲いの中に建っている。その他には墓所と住職の母屋だけで、鎌倉時代以降明治維新まで、かってここに広大な敷地と、油懸け信仰の地蔵院や多くの堂宇があったのかと思うと時代の変遷を深く感じた。

【荏胡麻油で国盗りの夢か“蝮の道三”と伏見油懸地蔵さん】

ところで、「伏見院」のことで調査していましたら、奇しくも西岸寺の北上あたりで伏見駅の南側に「奈良屋町」と言う町名がとても気になった。たしか、どこかで見憶えがあったなあーと、本棚から司馬遼太郎の「国盗り物語」を取り出し読み返してみた。戦国の世、“蝮の道三”と恐れられた美濃の国主、斎藤道三が若き頃、京都の油屋「奈良屋」を舞台に繰り広げる「松波庄九郎」の活躍、残念ながら小説の「奈良屋」は「京の東の洞院二条(御所の近く)」、だがしばし待てよ・・・と読み返すと、永正14年(1517年)の初秋、「松波庄九郎」率いる「奈良屋」の「荏胡麻」買付隊商ら八百余人が京を出発。1泊目は山城の国大山崎、山崎八幡宮から「八幡大菩薩」の旗指物一流と、関所手形などをもらい翌朝いよいよ西国街道を西へ西への旅、道中山賊化した土豪を退治しながら、目的地備前の国福岡の庄に到着、ここを中心に荏胡麻の大量買付。その間、松波庄九郎こと後の斎藤道三は備前一国の調べなどは言うまでもあるまい。帰路はその大量に買付けた荏胡麻を船に積み、関料免除の「胡麻船」で瀬戸内から淀川を遡り伏見の港に帰着。想像ではあるが、ひょっとして買付けた荏胡麻の荷揚げと一時保管の目的で、ここ伏見に奈良屋の出店と倉庫があったのではなかろうか・・・それで「奈良屋町」と町名がついたのでは・・・などと考えたりもしたことでした。

油商人の願掛けの額

商売繁盛・大願成就を願っている

そして、また斎藤道三こと松波庄九郎は美濃と京の間を何度も往来しつつ、何を考えていたのだろうか・・・多分片や在京油神人として油懸地蔵尊に油を懸けながら “商売繁昌”を願い、方や一国一城の“国盗り”の“大願成就”を願ったのであろう・・・・などと想像したりして一人わくわく心踊りしたことでした。

≪老人雑話曰 斎藤山城守は山崎の油売りの子なり云々(搾油濫觴:文化7年:衢重兵衛著)より≫

【維新の風雲児「坂本龍馬」は西岸寺さんを駆け抜けたか】

西岸寺との関わりでもう一つ取り上げたいのが維新の風雲児「坂本龍馬」。結論から申し上げると、龍馬が寺田屋で襲われた際に油懸地蔵の西岸寺境内を隠れながら逃れたのではなかろうかと言うことである。多くの龍馬資料の中から「坂本龍馬辞典(新人物往来社)」の「お龍後日談」「三吉慎蔵日記」「坂本龍馬年譜」などを参考に忠実に記述して見た。

慶応2年1月19日大坂ら長州三吉慎蔵と薩摩藩の船印を揚げ淀川を遡航。沿岸の警戒厳重、無事に伏見寺田屋に入る。20・21日三吉を寺田屋に残し、池・新宮を伴い入京。二本松薩摩藩に桂を訪れる。桂の帰国決意を聞き西郷に会い、薩摩の誠意なき態度を責める。 龍馬の激怒に西郷ようやく翻意。22日小松・西郷・桂・龍馬会談『薩長同盟』の密約なる。23日桂、帰国の途中、大坂から盟約6か条を記した書簡を龍馬に送り、確認の裏書を求める。同夜、単身寺田屋に帰り三吉に首尾を告げる。24日八ツ半(午前3時)ごろ、伏見奉行配下の捕吏寺田屋を包囲、入浴中のお龍が気づいて急を知らせ、三吉は手槍で応戦、龍馬は高杉(小松帯刀か?)から送られたピストルで応戦したが斬り合いの中、右手指を切られ負傷した。捕吏のひるむ隙を見て裏口の物置を抜け、隣家の雨戸を蹴破り家の中を駆け抜け後ろの町に出た(西岸寺の門前)二人は夢中で五、六町突っ走り、川端(新土佐堀り)の材木小屋があるのを見つけ、その棚の上に両人密かに潜み、、三吉は草鞋を拾い旅人の姿に身をやつし伏見の薩摩屋敷に急報。その間、お龍も伏見薩摩藩邸へ報せ、薩摩藩士留守大山弥八らの出した船で救出された。

(龍馬等が逃げ込んだ材木小屋は寺田屋の約400㍍北、大手筋竹田街道西入ル南側あたりと推定されるが跡形もない。)

龍馬の用心深さの一面として、慶応2年9月に高知時代の剣術師範の白根野弁治に寺田屋遭難事件で九死に一生を得たことで「僕、寺田屋に宿す毎に屋敷の地形を暗んず故に活路を得たり」と「剣術の奥義:捨目の術」を伝授して貰ったことを謝しています。また、遭難の1ヶ月前、京都土佐藩邸にいた同士望月清平に宿所のことで発信している。「然るに小弟宿の事、色々たずね候得ども何分無之候所」「四条ポント町位(近江屋)に居ては用心悪しく候」とは言っても周りが心配して藩邸に入れと薦めたが「土佐藩邸には入るにあたはず(脱藩の罪)二本松邸(薩摩藩邸)に身をひそめ候は実にいやみで候」と記している。しかし結局、龍馬はその近江屋で慶応3年9月15日刺客に襲われ暗殺されており、「捨目の術」を要するに始を慎み、終を慎まざるの遺憾なしとせずと、龍馬傳では評価されている。

(佐々木家像蔵書「坂本龍馬傳」、高知文教協会「龍馬書簡」の記述による)

伏見は淀川を遡って陸路東海道を江戸に行く西国大名の上陸地点であり、多くの大名屋敷、倉庫、旅籠が出来ていた。高瀬船、三十石船、淀船、今井船が集まり、参勤交代、伊勢参宮、京見物、大坂下りなど多くの人が出入りし、酒、油、米、炭、薪が荷捌きされ活気があった。宇治川から伏見の市街地に入る南浜町は東・中・西の南浜三町に別れ東部に土佐藩邸(松平土佐守屋敷)があった。(寛文10年(1670年)山城国伏見街衢並近郊図による)伏見勤番の土佐藩士の中には伏見に定住するものもあり、菩提寺として或いは墓所として西岸寺を利用していた事が分かっている。殊に維新後は藩士の中には国許に帰るものもあったが、税の計算や徴収に秀でた人が多かったため新政府に採用された藩士も多数いたようである。維新を締めくくった鳥羽伏見の戦いで堂宇は焼失したが寺の古文書や戒名・過去帳は持ち出され焼失が免れていたため判明したのである。(西岸寺の吉田住職さんより拝聴)。

龍馬にしても同郷の藩士が多くおり、ましてや寺田屋の裏手は西岸寺、1600坪も広大な土佐藩士の菩提寺・墓所ともなれば万が一の逃げ道と考えていたに違いない。また、伏見の町は太閤以来の城下町、所々道が行き当りになって入り組んでおり、これが「四ツ辻の四ツ当り」と言われている。

油懸地蔵尊

お正月は胡麻香油をお掛けするそうです

油懸地蔵尊の御堂

5~6町逃げてももう表通り、出ればすぐ幕吏に見つかる恐れもあり、そこは勝手知ったる寺田屋界隈、西岸寺の境内に逃げ込んだとしても納得である。そして“俺はこんな事ではマッコト死なれんゾヨ”なんて云って、龍馬さんは油懸地蔵様にも油を懸けたんでしょうかね・・・・などと

住職の吉田さんにお話ししてみたら住職もニコニコ笑って聞いておられた。遥か昔の郷愁に思いを馳せたことでした。

参考書籍:搾油濫觴:日本植物油脂(辻本満丸著)丸善株式会社

国盗り物語(司馬遼太郎著)新潮文庫

坂本龍馬のすべてがわかる本(風巻絃一著)三笠書房

「坂本龍馬辞典」新人物往来社

特集「坂本龍馬の独創」新人物往来社

京都の旅(松本清張・樋口清之)光文社

京都の地名:平凡社

油と地蔵信仰 その1 伏見油懸山地蔵院西岸寺

蕓 苔 子(うんたいし)

【下丸屋町お地蔵さん】

山中油店のある町内のお地蔵さん。家と家との間にしっかりはさまれて、町並みに溶け込んでいます。

【櫛笥町お地蔵さん】

これは「くしげちょう」と呼びます

【元中務町お地蔵さん】

時々猫が入り込み、石の屋根の上でよく居眠りしています。居心地がいいのかなぁ。

【お地蔵さんのミニ知識】

『地蔵殿の名字』と言われるほど、名前の多い菩薩様は地蔵菩薩様をおいて他にないでしょう。人名・地名・伝説・霊験・方位・姿・形・利益等々からいろいろな名前が付けられています。お釈迦様が没して弥勒様が出生するまでの56億7千万年の間は、仏様のいない「末法の世」となり、その間は地蔵菩薩様が六道(地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上)を輪廻して苦しむ衆生を救済されておられると言われております。 平安時代後期 にはこうした末法思想の中、浄土信仰が広まり、貴族の間には浄土へ往生するため競って造寺・造仏や写経などの功徳を積んだりしました。それも出来ない当時の庶民の間では、死後の地獄の恐怖は切実で人々の苦を身代わりになって受けてくださる地蔵菩薩様への信仰が急速に広まったようです。 因みに、お地蔵様はあらゆる場所に人々に親しみ易い僧形となって現れ、左手に宝珠を捧げ右手は錫杖を握っておられます。 錫杖を持つのは六道をめぐり衆生を救済して行脚するお姿であり庶民はどれほど救われたことでしょう。 地蔵様の梵名「Ksitigarbha:クシチガルブハ」は「大地・地霊の童子・胎児・神児」を意味し「大地の蔵する力を象徴」していると言われております。 今回は、中でも貴重な油をそそぎ必死に願をかけ祈ったお地蔵様に焦点を当てて見たいと思います。

【天秤町お地蔵さん】

各町内でお地蔵さんは大事にされています。そしてお地蔵さんも住民を守ってくださっているのです。

【田中町お地蔵さん】

いろんな形で祀られ、いろんなところにあり、このあたりに住む私たちの日常に なくてはならぬ存在なのです。

【油懸地蔵さんで有名な伏見の西岸寺さん】

江戸時代の名所案内図『拾遺都名所図会』に『むかし、山崎に住いする油商人有り。ある時、油を担うて此門前を過ぐるに、忽ち転びて油を流す。 周章して担桶を見れば、余残幾もなし。只,茫然として立ち居たり。暫くして、つくづく思ふやうは、是命なり、若ししからずんば災害あらん、 帰りさらんにはしかずとし、残る所の油を以て、此石仏に潅いで、一念の残執なく帰りけり、それより、幸日々に栄えて、大福長者となりぬ。 是より世に伝えて、願望ある輩は油を懸けて、諸願を祈るに、今なほ霊験新なり』とあります。それが世に伝わり諸願成就の油懸地蔵尊として人々に 親しまれた由です。また、境内には松尾芭蕉翁が貞享2年(1685年)三月上旬、この寺の任口上人の高徳を慕って訪ねた際に、出会いの喜びを当時、 伏見の名物であった桃にことよせて詠んだ「我衣に伏見の桃の雫せよ」の句碑が地蔵堂の右側に建立されています。西岸寺は淀川を往来する伏見の 船着場に近く、上人を慕って西鶴や其角、季吟、意朔など当時の著名な俳人も西岸寺に足をとめたようです。 (地蔵を詠んだ句として 意朔:本尊に油かけたかほととぎす、亀郷:木枯や油からびし石地蔵、成美:白けしに油かけけり辻地蔵などが知られています) もともと、西岸寺のご本尊は定朝作の阿弥陀如来様であったとのこと、正応三年(1290年)伏見天皇が里三栖(伏見区下三栖) 船戸御所の地蔵尊を篤く信奉なされ不思議な霊験(油にまつわること?)を得たとのこと、 その後、文保元年(1317年)花園天皇の時、当山の現在地に有った別御殿を下賜され、その上、里三栖に有った地像尊を遷され壮麗な堂宇を 建立されたと言われています。また、永禄年間(1558~1570年)には相模の国小田原の僧 雲海上人西蓮社岸誉が、この寺を増築し、 当時は浄域千六百余坪もある大寺院であったようです。そして、天正18年(1590年)には浄土宗と定め、油懸山地蔵院西岸寺と公称しました。 その後、鳥羽伏見の戦では堂宇も全て灰燼に帰しましたが、昭和53年に地蔵堂を再建し現在に至っているようです。寺号は上人の名に由来し、 山号も昔から続いた油懸けの風習から油懸山となり、太閤の城下町ができる頃は今の町名(油掛町)の由来ともなった由です。

【中村町お地蔵さん】

周りの様子が移り変わっても、変わらぬ姿で残されています。

【北中務町お地蔵さん】

どこのお地蔵さんもきちんとお掃除され、お水、お花が絶やされません。こんな心をいつまでも伝えたいものです。

【”油の神様”大山崎八幡宮さんとのかかわりは有ったのだろうか】

花園天皇は「伏見院」と呼ばれ、大山崎神人の申請に依って、応長年間(1311年)には「阿波国吉野川新関料」を停止するよう伏見院院宣が 出されており、正和三年(1314年)八月には「六波羅探題」を通じ「淀川に於ける胡麻船関料免除」を奏上し院宣を賜っています。 ついで10月には「関東御教書」が下され「内殿燈油備進」としての「諸関津料免除」の特権まで保証されていました。 この時期、大山崎の神人勢力が急速に拡大した時期でもあったはずです。(鎌倉時代以降200年間は大山崎油神人の最盛期であったと 言えましょう)

伏見天皇の信奉された地蔵尊の不思議な油にまつわる霊験、その後伏見院の大山崎への手厚い庇護、 地蔵尊をかっては伏見院の別御殿であった西岸寺に移遷された事など、どれもが油との関わりが大きかったことが感じられます。 この頃から大山崎の油神人は大事な商品である「御神油:当時は荏胡麻油?」を地蔵尊に掛けることで「伏見院」の庇護に感謝し、 大山崎の益々の発展を祈願したのではないでしょうか。そんな風にでも考えないと、当時お燈明用以外庶民の口にも届かなかった貴重な高価な油を 安易に掛ける風習など続いていたとは到底考えられません。また、天皇ゆかりの地蔵尊に油を懸ける風習が山崎の「本所神人」の間に伝わり、 いつとも無く「大山崎住京神人」にも広まり油商人は競って大切な「御油」を懸けて諸願成就を願ったことでしょう。] その後、時代も移り世間に油がいきわたりはじめ、油を懸け“願”掛けする風習も家内安全・商売繁昌・願望成就と広がりをみせ、 特に商家の間で人気が高まっていったようです。

(次号も西岸寺の続編あり、お楽しみに)

参考文献

伏見油懸地蔵(西岸寺)案内パンフレットより

新編日本地蔵辞典、京都の地名・平凡社、

上方史跡散策:淀川往来・向陽書房

目で見る仏像・菩薩(田中義恭子・星山晋也編著)東京美術

暮らしの中の神さん仏さん(岩井宏實著)文化出版局

離宮八幡宮史(魚住惣五郎・沢井浩三著)

離宮八幡宮遷座千百年記念奉賛会

菜の花の便り 第五号 京口油問屋について

蕓 苔 子(うんたいし)

「奈良屋と松浪庄九郎の国盗り」

『マスは天竺須弥の山、あぶらは補陀落那智の滝、とうとうたらり、とうたらり、仏天からしたたり落つるおん油は、永楽善智の穴を通り、やがては灯となり、無明なる、人の世照らす灯明りの・・・』ぴたり!と最後の一滴が壷におさまった。

時は永正十四年(1517年)、応仁の乱以来の戦乱で荒廃した京の都、かつて妙覚寺の法蓮房、還俗(げんぞく)して松波庄九郎、縁あって京の東洞院二条にある畿内有数の油問屋奈良屋の主人に納まった。この当時の油商は問屋も小売りも兼ねており、小売は店売りと行商があって、行商には麻の素襖(すおう)にくくり袴(はかま)をはき、天秤棒の両側に油桶をぶら下げて「おん油ァ、おん油ァ」と売り歩いたのである。”おん”と敬称がつくのは油の専売権を大山崎八幡宮がもっていたので、油屋にとってはただの油ではない『おん油=御神油』というわけである。庄九郎は油をマスにとり、節おもしろく唄いはじめた、たらりたらりと、やがて油はマスから七彩(ひちさい)の糸となってスーッと永楽銭(えいらくせん)の四角い穴に吸い込まれ、その下の受け壷に一滴もこぼれず注ぎ込まれた。・・・これまでは小説の一節です【司馬遼太郎の「国盗り物語」より】

時は永正十四年(1517年)、応仁の乱以来の戦乱で荒廃した京の都、かつて妙覚寺の法蓮房、還俗(げんぞく)して松波庄九郎、縁あって京の東洞院二条にある畿内有数の油問屋奈良屋の主人に納まった。この当時の油商は問屋も小売りも兼ねており、小売は店売りと行商があって、行商には麻の素襖(すおう)にくくり袴(はかま)をはき、天秤棒の両側に油桶をぶら下げて「おん油ァ、おん油ァ」と売り歩いたのである。”おん”と敬称がつくのは油の専売権を大山崎八幡宮がもっていたので、油屋にとってはただの油ではない『おん油=御神油』というわけである。庄九郎は油をマスにとり、節おもしろく唄いはじめた、たらりたらりと、やがて油はマスから七彩(ひちさい)の糸となってスーッと永楽銭(えいらくせん)の四角い穴に吸い込まれ、その下の受け壷に一滴もこぼれず注ぎ込まれた。・・・これまでは小説の一節です【司馬遼太郎の「国盗り物語」より】

搾油濫觴裏書に「老人雑話曰 斎藤山城守は山崎の油うりの子なり・・云々・美濃の国守となれり」とある

「京都の油屋さんの移り変わり」

「京都の油屋さんの移り変わり」

平安時代京都では、毎月十五日以前に「東の市(51店)」と十六日以後は「西の市(31店)」が開かれており、色々な商品のなかで燈明油も売られていました。庶民も貴族もこの市に来て日用の燈明油を調達していたようです。また、「販人(ひさぎびと)」と称して市中を行商する油商人もあり、大坂の遠里小野村から京都に油行商人が往来したりして、更には地方との行商も盛んに行われていました。鎌倉時代には大山崎から女性の油行商人が市中を売り歩いたなどと、よほど珍しかつたのか彼女の名前まで記録に残されています。大山崎の神人(じにん)を中心とした「油座」は、朝廷並びに幕府より「油司」の特権を得て、油の専売権をもって原料の仕入れから搾油・販売・輸送にまで及び、ほかに魚市・塩市・酒・麹(こうじ)などを兼業すまでになりました。京都に在住し油の神人として営業を認められた「住京の神人」は本来の大山崎神人「本所神人」とは権限に差があり、大山崎神人が洛中で商売をするときは、「在京の神人」は油の商いを控えていたそうです。また神人に加入するには朝廷或いは幕府に「新加神人放札注文」を申請し認可を得るという厳重な手続きが必要でした。後世この行事、大山崎八幡宮の「判紙祝儀の会合」という神事として形を変え執り行われました。

応仁・文明の乱以来、戦国の世になると京都の市中は大部分が灰燼(かいじん)に覆われ、更に文明三年(1471年)「山名宗全」が山崎天王山に城砦(じょうさい)を築くなど大山崎もことごとく戦乱の地となりました。そのため大山崎の「油座」は急速に衰退し、更に織田・豊臣の時代になると、「楽市・楽座」の自由市場が形成されるようになり、大山崎の特権であった「油座」は崩壊の一途を辿りました。また、燈明油も荏胡麻油(えごまゆ)から菜種油に代わり、江戸時代には幕府の燈明油政策の中で、京都の燈明油もすべて統制支配されたのでした。

応仁・文明の乱以来、戦国の世になると京都の市中は大部分が灰燼(かいじん)に覆われ、更に文明三年(1471年)「山名宗全」が山崎天王山に城砦(じょうさい)を築くなど大山崎もことごとく戦乱の地となりました。そのため大山崎の「油座」は急速に衰退し、更に織田・豊臣の時代になると、「楽市・楽座」の自由市場が形成されるようになり、大山崎の特権であった「油座」は崩壊の一途を辿りました。また、燈明油も荏胡麻油(えごまゆ)から菜種油に代わり、江戸時代には幕府の燈明油政策の中で、京都の燈明油もすべて統制支配されたのでした。

(応仁・文明の乱:1467~1477年 以来、約100年は戦国時代である)

「自由経済のはしり京口油問屋について」

「自由経済のはしり京口油問屋について」

大坂は天下の台所として諸産物の集積・加工・積出し基地として大いに発展しました。元和二年(1616年)、諸国より油の買付に多くの商人が大坂に集まり、中でも京都・伏見・大津より来る油買い商人は引きも切らず、いつも大坂京橋三丁目の鹿島屋三郎右衛門の家を常宿としていたそうです。これが後世の「油宿」の始まりであり、当主の三郎右衛門は最初この油宿の主人に過ぎなかったのですが、その後自らも大山崎や近郷の搾り屋から油を買い集め、これを京都や伏見、大津の油買い商人に売ると共に、大坂近郷および諸国に商売を始め、「京口油問屋」として発展しました。また油商人達は此処を売買所として利用し三郎右衛門を仲介にして商売をしたのでお互いが非常に繁盛しました。このように「京口油問屋」は搾り屋と問屋との中に立ち売買・受渡の仲介をするのを本業としていたのです。

明和7年(1770年)大坂市中諸商業の法改正の令があり、特定業者として認可された「株」制度が出来ましたが、その株の冥加金(みょうがきん)を収めると共に「出油屋」13戸、「江戸口油問屋」8戸、「京口油問屋」3戸が決まりました。さらに天保3年(1832年)「出油屋」と「京口油問屋」、また急速に需要の高まる江戸への供給問屋「江戸口油問屋」の三者合同で「油問屋」を作り、改めて「油寄所」を設けました。そこでこの「油問屋」は燈明油・白絞油・梅花油(頭髪用水油)の製造が許可され、旧来からあった「油仲買」は従来の燈明油・白絞油・梅花油の調合を禁じられ、新たにこの「油問屋」より購入することなど営業範囲が決められました。但し、その後天保13年(1842年)には、この株制度も廃止され、油の取引も自由になり明治の商業自由化へ続いたのでした。【資料「黄金の花」より】

さて、京都における油屋さんの動きはどのようであったのか、時代を追って見てみましょう。元禄13年(1700年)4ケ所の菜種御受所(集荷所)が設定され絞油仲間は二十軒あったと記録されています。元文元年(1736年)に70軒の絞油名前帳を町奉行に提出し、続いて安永2年(1773年)に絞油屋仲間70軒が公に許可されました。嘉永6年(1853年)には京都絞油仲間は81軒(古株50人・新屋31人)となり、万延元年(1860年)には92軒となりました。この嘉永6年の絞油仲間の名簿を見ると山中油店さんのご先祖である糀屋平兵衛(下立売智恵光院西入丁)さんが登場しております。

さて、京都における油屋さんの動きはどのようであったのか、時代を追って見てみましょう。元禄13年(1700年)4ケ所の菜種御受所(集荷所)が設定され絞油仲間は二十軒あったと記録されています。元文元年(1736年)に70軒の絞油名前帳を町奉行に提出し、続いて安永2年(1773年)に絞油屋仲間70軒が公に許可されました。嘉永6年(1853年)には京都絞油仲間は81軒(古株50人・新屋31人)となり、万延元年(1860年)には92軒となりました。この嘉永6年の絞油仲間の名簿を見ると山中油店さんのご先祖である糀屋平兵衛(下立売智恵光院西入丁)さんが登場しております。

京都周辺の絞油屋で搾られた油は地元の消費に回され、余った種子や油は仲買商を通じて大坂に送られ、油が不足した時は逆に仲買商を通じ京口油問屋や近江国、大和国、丹波国から回送してもらっていたのです。江戸時代の京都に於ける油の生産量や消費量に関する資料は断片的で少なく、今後の調査研究に期待したいものです。

【資料は「京都の株仲間-その実証的研究―藤田彰典氏著」、「万延元年京都並近在絞油商売人名前帳」より】

菜の花の便り 第四号

蕓 苔 子(うんたいし)

『関東流・大坂流油搾りくらべ』

『灘目搾り・灘油』

大坂の人力搾り「立木」では、五人(搾り人一人・明け人一人・踏み方二人・せがい一人)で菜種一石二斗を搾ったそうです。ところが明和七年(1770年)頃には、攝津国武庫莵原八部三郡(鳴尾・今津・西ノ宮・深江・魚崎・御影・東明・新在家・大石・脇ノ浜・二ツ茶屋・神戸・兵庫)の所謂「灘」では、六甲山系の谷水を利用した水車搾りが盛んになりました。

炒った菜種を水車の力で粉にするので手間がかからなくなりました。搾った油は人力搾りの油となんら変らなかったのですが、油の抜け方が悪く、粕の値段は人力搾りより少し劣っていました。しかし人力搾りにくらべ多く搾れることから、水車搾りの採算は非常に良く灘目の水車搾りは大変盛んになりました。当時同じ五人(搾り人一人・添槌一人・親司一人・下働き二人)で約3倍の三石六斗が搾れたと言います。

(注釈:”明け人”は原料・粕をあける人、”せがい”は炒りと篩い手のこと、

“親司”は親方監督のこと)

『大坂立木搾りの流派』

「立木(たちき)」による搾油は、動力が人力から水力・蒸気力・電気力と変わりながら寛政年間から明治末期まで各地で続けられ、欧米諸国より各種機械式搾油機が輸入されるまで、我国の搾油業界を独占して参りました。大坂では同じ「立木」による搾油でも平野流(菜種一石八斗乃至二石を二度にて搾り上げる)、堺流、天満流(菜種一石乃至一石二斗を三度で搾り上げる)などの各種の流派がありましたが、何れも大同小異のものであったそうです。

『立木による搾り方』

種子を莚(むしろ)に広げて干し、次に鍋で炒って、碓(うす)で踏み、粉とし篩(ふるい)にかけ、残り粕を再び粉にし、粉を桶(おけ)に入れます。そして甑(こしき:蒸し器の一種)【関東では「蒸籠(せいろ)」】に入れて蒸してから、袋に包んだその粉を臼(うす)【関東では「坪(つぼ)」】の中に入れ、金輪を重ね立桟(たてざん)をはめ、その上に正當石(しょうとういし)を置き、更にその上に古い袋の切れを敷き、立木【けやき作り関東では「立柱」、西国では「鳥居」】に貫(ぬき)【関東では「棹(さお)」】を通し、矢をはめて槌(つち)で両方から矢を打てば油が桶の中に垂れるという大変苦労の多い労働でした。

(関東あたりにては二度にも休みては打ち打ちすれども大坂にては一しきりに打ちきる・・・清油録)

『菜種の炒り方』

大坂では、前もってできるだけ種子の粒子を揃え、未熟種子は避けて最初は浅く炒り、二番搾り以降の炒りは粒に少し皺がよるくらい十分に炒るようにしていました。それほど大坂では菜種の炒り方に工夫を凝らしていました。ところが、関東や中国・四国・九州では菜種をきつね色になるまで深く炒っていましたので、そのようにして炒りすぎた菜種は、油の収量も少ないだけでなく、色も赤みを帯びて品質が劣り、大坂流搾りとは油の収量・品質とも格段の相違が生じておりました。

(関東・西国の油は大坂搾りの油にくらぶれば、晒油とさらさざる油ほど色違へたり・・・精油録原文)

『最後の仕上げ搾り「揚(あげ)」』

仕上げの三番搾りを「揚(あげ)」と言いました。この工程をおろそかにすると、油分が粕に残り肥料の効果も少なくなります。当時、各地では搾油業が盛んに行われていましたが、その「揚」をおろそかにしており、この点に目をつけた大坂の搾油業者はこのような菜種粕まで仕入れて、もう一度搾油して「菜種一石分の粕から油二升も搾りだしていた」といわれていました。それほど大坂搾りの油は品質と収率にこだわっていたことが分かります。(なにわの才覚は素晴らしかったわけです)

(注釈:菜種一石分から取れる粕か、一石の粕か判断に苦しむが精油録の原文のとおり記載した)

(参考:精油録)

菜の花の便り 第三号

蕓 苔 子(うんたいし)

『油断大敵・江戸も京都も明かりは大坂から』

およそ百万都市江戸の人々にとって、日常生活の必需物資である米に次いで最も多く消費されていたものが燈明油でした。幕府はこの燈明油の価格変動を抑制しつつ生産供給基地である大坂の統制を強行してきました。しかし絶えず油価の暴騰や油切れなどに悩まされ、幕末まで統制政策を続けざるを得ませんでした。一例を示すと「享保十四年(1729年)には木陰、畔岸などに菜種を少しでも植付けせよ、明和八年(1771年)には菜種やその外の草木の実で油の搾れる物は何でも増産せよ、天保五年(1834年)には荒地・川縁に至るまで植付けせよ」と「御触れ」を出して燈用植物の殖産を呼びかけていました。

元禄五年(1692年)の『諸国万買物調方記』には「京都の油はおおかた大坂の油を用いて、地の油はしぼらず」と記されています。京都といえども種子や油はすべて幕府に統制され、一度大坂に集められ搾られてから京口問屋を通じて燈明油の供給を受けていたのです。

『京の都も花盛り』こんな風景も幕府の燈明油政策のお蔭でしょうか

菜の花や壬生の隠れ家誰々ぞ(蕪村)、菜の花やこの辺りまで大内裏(旧平安京内裏跡)(召波)、蕪村など江戸時代の俳人が活躍した頃、洛中まで菜の花が咲き乱れ、春の夕暮れ辺り一面それは黄金色に染まり、朧にかすむ塔や寺々の甍と夕日に染まった東山山麓は、さながら一幅の絵画の風情をかもし出していたかと思われます。そんな洛中から東山、桂、鳥羽、伏見、淀にかけては、さぞかし一面、菜の花に埋め尽くされていた事でしょう。また維新の夜明け前、新撰組の沖田総司や土佐の坂本龍馬、長州の高杉晋作らが美しい菜の花の野に何を思い駆け抜けて行ったのかと思い起こされます。

菜種油で磨き込まれた山中油店のべんがら格子

『油断大敵・江戸の明かりは大坂で』

幕府が江戸の年間燈明油消費量を調査したところ、「長夜」で一日に300樽、「短夜」では一日に200樽、年間9万6000樽と見込んでいました。これは(当時1樽3斗9升入り換算でした)概算約6、050トン/年の消費量となります。天保四年(1833年)、江戸に回漕された油は11万5000樽(約7、300トン)にも達しましたが、その生産地は大坂34%、灘目27%、尾張・伊勢・三河28%、播磨1%、江戸地廻り10%ということで、江戸の明かりの大半は西日本に大きく依存していたことがよく分かります。

明暦年間の大火災の後、大坂よりの「下り油」が減少して江戸では燈明油が暴騰したため、江戸の油仲間は協議して霊岸島に「油仲間寄合所(東京油問屋市場の前身)」を作り大坂からの大量仕入れを進め、安定供給に努めましたが、それでも2~3回は江戸の燈明油が切れたことがあったそうです。記録:文政9年(1826年)江戸では『油切れ』の大騒動があった。

油が切れると・油断大敵・お江戸はまっ暗やみ!

油断大敵「油を覆せば罰して生命を断滅せらる故に注意を怠るを油断といふ(涅槃経より)」

『くだる』と『くだらない』話

江戸時代までは京都を起点に「上る(のぼる)・下る(くだる)」と言われていました。だから京都に行くことを「のぼる」と言い、江戸に行くことは京都から離れるので「くだる」と言いました。(京都に上ることを上洛という)

江戸は武士や町人等の消費者集団によって形成された大都市であって、その生活物資の殆どは他の生産都市からの供給に頼らなくてはならなかつたのです。特に米、油、綿、木綿、酒、塩、醤油等の多くは天下の台所大坂から補給され、菱垣回船や樽回船で海路「下り物」として江戸に運ばれたのです。江戸の人々にとって「油」は「下り物」として大変貴重なものでした。逆に何時でも入手できる物を謙遜し「下らない物」と言っていました。

今日の日本そのものが133年前の江戸時代と同じ様に、衣食住のどれをとっても殆どを「外国からの下り物」に頼っています。かつての石油ショックや米の不作騒動も記憶に新しいところですが、資源の少ない日本にとって物や自然に対する価値観を今一度考え直し、「油」に限らず人や物や環境を大切にする気持ちを育てたいものですね。

(菱垣回船:荷崩れを防ぐのに縄で菱垣に結んだとか船腹に竹菱垣をしていたとのことから菱垣という)

注記:文中の大坂につきましては、改名(明治以降大阪)以前の文字を用いました。

参考: 一石=十斗 一斗=十升 一升=十合

一升=1.8リットル≒1.62kg (比重0.9として)

菜の花の便り 第二号 菜種の伝来と搾油

蕓 苔 子(うんたいし)

『ウラータイショウ』

『ウラータイショウ』

NHKの大河ドラマ高田屋嘉兵衛「菜の花の沖」の最終回を皆さんご覧になりましたか。瀬戸内海は淡路島、辺り一面菜の花畑で嘉兵衛が「ウラータイショウ(万歳大将)」と大声で叫ぶ場面を思い浮かべました。高田屋の場合は北前船による蝦夷との交易ですが、当時菜の花の咲く淡路島では収穫した菜種を対岸の兵庫灘に集め「灘目水車搾り(なだめすいしゃしぼり)」で粉に挽き、それから菜種油を搾り「江戸積問屋」を通じ「菱垣回船(ひがきかいせん)」で江戸へ燈明用の油を回送していたのです。江戸末期に菜の花の俳句や歌が急に庶民のレベルで表現され、日本各地で菜種が急速に栽培されるようになったのはどうしてでしょうか。菜種が渡来し栽培され「菜」としての食用から「種子」を収穫し油を絞るに至った歴史を追うことにしました。

『菜種の伝来』

菜種の花は「アブラナ科の植物」で四枚の花弁が十字形に配列していることから「十字科植物」と呼ばれています。大根、かぶら、白菜、キャベツ、小松菜、辛子菜、タカナ、カリフラワー等はすべてこのアブラナ科に属します。アブラナの原産地はド・カンドル(de Candolle)の『栽培植物の起源』によれば、スカンジナビア半島からコーカサス地方ならびにシベリアに至る地域でその野生種が見出され、これらの地域が原産地と推測されています。

シベリア経由で中国には紀元前に既に伝播していたようであり、日本には大陸との交流も盛んになった五世紀後半頃(450年頃)には伝来して、飛鳥時代にはこれら食文化も既に伝わっていたと推測されます。

『福岡七熊油山伝説』

伝説によれば福岡市外の七熊に油山と呼ばれる海抜千メートル余の丘陵があり、遣唐使(650年頃)によりもたらされた「菜子」をこの地に植え、後世、菜種子の繁殖の道を開いたと言われています。勿論当時はその茎・葉を食用として栽培したものと思われます。

『春の七草』

光孝天皇(885年)の有名な百人一首の和歌に「君がため春の野にいでて若菜摘むわが衣手に雪はふりつつ」とありますが、この「若菜」は「春の七草」の「スズナ、スズシロ」のことでしょうか。「スズナ、スズシロ」はそれぞれ「かぶら、大根」のことで十字科植物のアブラナ科です。勿論、かぶら油とか大根油も種子さえあれば搾ることは可能ですが、採油されたことは歴史上見出だされていません。{春の七草:延暦23年(804年)皇太神宮儀式帳に記録されている(芹、ナズナ、五行、はこべら、仏の座、スズナ、スズシロこれぞ春の七草)}

『荏胡麻と菜種の戦国時代』

足利義政の宝徳三年(1451年)の時に朝貢使允澎の入唐記に「油菜(あぶらな)」の文字を見ることから中国では「油菜」が食膳に供されていたことがうかがわれますが、これを日本に持ち帰った記録は見出されていません。その後安土・桃山時代に入ると、自由都市堺と九州博多等が海外貿易港として開け、朝鮮や中国からこれら油菜や綿花などの輸入と、その油脂原料としての利用方法が伝えられたと見受けられます。(元亀年間(1570年頃)南蛮貿易盛ん)

山中油店では、今でもお灯明用の菜種油の量り売りをしています

『菜種油の天下とり』

織田信長による自由取引「楽市楽座の制度」により、寺社・公家の保護を受けていた大山崎の油座も衰退の運命となり、更に豊臣秀吉による天正11年(1583年)大坂城の築城とともに城下町の発展を図り、「遠里小野(おりおの)」の油商人を移住させ油絞所が出来ました。衰退の域にあった大山崎の油商人も新興大坂に移住する事により、いよいよ大坂は日本における製油の製造、販売の一大拠点となり急激な発展を見せ始めました。 その後徳川幕府になり、燈明油政策として大坂を中心に種子の集荷・搾油業を更に集中させるようにしたため、いよいよ盛大になりました。

店頭にディスプレイされている菜種の炒り鍋

『菜種油のはじまりと搾り機の変遷』

菜種油が我国で搾油された年代は明確でなく『清油録(大蔵永常著)』の記述をみると『攝津国住吉の辺り遠里小野村の若野氏某がはじめて蕓苔子(今いふ菜種子なり)を製し清油をとりて従来の果子の油にかえて住吉明神に献じ奉れり、皇国菜種子油の原始なり』(原文)とあります。

それまでは山城国大山崎八幡宮の荏胡麻を搾る「長木(ながき)」が一般に使用されていましたが、遠里小野の若野氏某が考案した「檮押木(おしき)」により菜種が搾油され、明暦年間(1656年頃)には改良が加えられて、矢と称する楔(くさび)を打ち込む「立木(たちき)」が開発されました。

また菜種油は従来の荏胡麻油に比べてはるかに優れた燈明油であったため一層普及するようになりました。前述したように大山崎の荏胡麻油は衰退し、また元和年間(1615年頃)には綿実の「黒油」が搾られ、更に「白油(白油濫觴)」の技術が開発されたときには既に菜種油が燈明油の大座を占めていましたから、結局、菜種油の搾油は1570年頃の自由貿易盛んな頃から大坂築城の1583年頃の間に始まり急速に広まったと推測されます。

時代劇の撮影現場 フローラルコートにて

『どこを向いても菜の花盛り』

その後国も安定し、幕府の積極的な燈明油政策もあり大蔵永常が文政から天保のはじめに掛け菜種栽培を幕府に献策したことも大きく、菜種油は全国的に広まり全盛期を迎えることになりました。またその頃大坂に集中していた搾油業も関東地域でも開始され、菜種油・綿実の搾油も盛んに行われるようになりました。(1800年頃幕府の統制も崩れはじめた)

かのシーボルトの『江戸参府紀行』を読むと、彼が文政9年(1826年)の春、長崎から江戸へ向かう途中、船で過ぎた瀬戸内海沿岸や、播州室の津から大坂までの陸路の途中などで目にした菜の花畑の美しい光景が、感動を込めて繰り返し描かれています。(植物語源随想より)

菜の花の便り 第一号

蕓 苔 子(うんたいし)

山中家で使用している御灯明

「お水取り」で名高い奈良東大寺二月堂の「修二会(しゅにえ)」の行事は、既に2月20日から戒壇院の別火坊に十一人の練行衆が籠って「別火(べつか)」と呼ばれる前行が始まっています。更にそれに先立つ2月18日には「修二会油量り」の作法が行われました。 これは、修二会の「本行」中に使う燈明油の量を計って油壺に入れる作法で、三斗五升の油を三つの壺に分け、封印をして礼堂に本行が始まるまで置かれてあります20日から25日までは「試別火(ころべつか)」と呼ばれ、須弥壇を飾る「つばき」の造花を作る花ごしらえや灯明に使う各種灯心の準備などがありました。 また、3月12日から14日までは有名な「ダッタンの秘法」と呼ばれる「おたいまつ」の荒行が執りおこなわれます。『水取りや瀬々のぬるみも此日より』さあ、いよいよ本格的な春到来ですね。

春と言えば『菜種前線』の話があります。養蜂業者(ようほうぎょうしゃ)が菜種の花の蜜を追って鹿児島から次第に筑前、山陽、近畿へと北上しながら大阪の油問屋に立ち寄って、その年の菜種の作柄情報を伝え、大阪の油屋はその情報で菜種の買付け価格の値踏みをしたそうです。

また、大阪の南河内の柏原市玉手山安福寺には江戸時代の石丸石見守(いしまるいわみのかみ)の墓所があり、昭和20年近くまでも大阪の地方絞り(じかたしぼり)業者や油問屋の諸氏が石見守の供養をした後、玉手山山頂に集まり、手弁当の昼食をとりながら河内和泉平野の菜の花を見下ろして、その年の菜種の作柄を評価して1日の行楽としたと言われています。

また、大阪の南河内の柏原市玉手山安福寺には江戸時代の石丸石見守(いしまるいわみのかみ)の墓所があり、昭和20年近くまでも大阪の地方絞り(じかたしぼり)業者や油問屋の諸氏が石見守の供養をした後、玉手山山頂に集まり、手弁当の昼食をとりながら河内和泉平野の菜の花を見下ろして、その年の菜種の作柄を評価して1日の行楽としたと言われています。

(石丸石見守:江戸時代寛文3年より17年間大阪の東町奉行として在任し、諸商業問屋仲間の制度を確立するなど手腕を発揮し、特に絞油問屋仲間から多大な信望を得ていた。)

さて、この時期になると京都、大阪では『菜の花モロコ』の季節と言って琵琶湖や瀬田川の川魚「モロコ」が旬(しゅん)で一番おいしい時期だそうです。モロコの天麩羅、菜の花の和え物、菜の花の汁物とくれば、まずは「伏見の銘酒」で一杯と言ったところでしょうか。「モロコ」が終わると次は明石の「さくら鯛」で、いよいよサクラ本番の春到来です。

また、伏見より淀川を往来した「三十石船」はもとより、江戸時代には既に『野崎参り』の野崎観音(慈眼寺)も大層有名でした。土手伝いの陸路、屋形船での船旅とも大阪から日帰りできると参拝客であふれたそうです。この寺は近松半二作の浄瑠璃『新版歌祭文(しんぱんうたざいもん)』の『大阪瓦屋橋の油屋お染・久松の悲恋』や落語『野崎参り』で知られた名所で、落語の船旅では天満橋から屋形船に乗り野崎観音まで揺られて参るのですが、陸路参りとの面白いやり取りが聞き所です。昭和10年東海林太郎(しょうじたろう)氏の有名な『♪野崎参りは屋形船でまいろ どこを向いても菜の花ざかり・・云々』の『野崎小唄』が全国に大ヒツトしました。

菜の花に関する歌は明治、大正時代の懐かしい童謡・唱歌に『菜の花ばたけに入り日薄れ・・』とか『ちょうちょ ちょうちょ 菜の葉にとまれ・・云々』とあります。また、江戸時代の与謝蕪村の句に『菜の花や月は東に日は西に』と詠われております。古川柳に『たねあぶら幼馴染みの蝶が来る・・作者不詳』と詠まれ、昔から蝶と菜種は縁があるようですね。

菜の花に関する歌は明治、大正時代の懐かしい童謡・唱歌に『菜の花ばたけに入り日薄れ・・』とか『ちょうちょ ちょうちょ 菜の葉にとまれ・・云々』とあります。また、江戸時代の与謝蕪村の句に『菜の花や月は東に日は西に』と詠われております。古川柳に『たねあぶら幼馴染みの蝶が来る・・作者不詳』と詠まれ、昔から蝶と菜種は縁があるようですね。

小林一茶の俳句に「遠里(とおさと)や菜の花の上のはだか蔵」(寛政6年1794年)と詠んだ句があります。「遠里」が攝津国住吉の遠里小野村(おりおのむら)のことであれば、「菜種の歴史」にも関連しますので、次回「油の話~菜の花の便り『菜種の伝来』」を楽しみにして下さい。

油の話 (6)町家の改修 ~こだわりの施主と職人~

蕓 苔 子(うんたいし)

先日、山中油店さんを久しぶりに訪問させて頂き、その折、お店の前にある山中さんの駐車場の裏手に建つ町家を改修されておられる様子を拝見させて頂きました。又、米田さんと言う昔気質の大工棟梁の有意義なお話しを聞きながら、施主である老舗山中社長さんの永年の経験と京都人ならではの町家への拘りとをひしひしと感じることが出来ました。

お向かいの家の格子窓から。

水車の音と四季の花々を眺め、こぼれ落ちる水音をBGMに…。

山中油店の弁柄格子。

黙々と表の移り変わりを見つめ、そして守ってくれていると思うと感慨深い

京格子と一口で言っても多様で、木地のままの荒格子組みの米屋格子、色付けを施した荒格子組みの酒屋格子、油屋や米屋に多い半割り丸太を用いた木格子があります。その他、炭屋格子や平格子の糸屋格子、茶屋格子、細目格子、子持格子、連子格子などがあります。

一般に表側の格子や内部の大黒柱などは弁柄を塗り色付けされています。棟梁の米田さんは昔から大事にしていた弁柄を持っておられ、色具合の調整は煤墨に弁柄を徐々に入れて作るのがコツらしいです。水で解かしたものを木地に塗り込めた後、使い古しの布に菜種油を含ませ拭き上げるのです。(荏油とか鯨油も使ったこともあるが価格とか臭気もあって今は菜種油を使用) 弁柄を熱い番茶で溶くとか、丁寧な塗りでは、弁柄を擂り鉢ですり、さらに水を張って1年間ほどねかしたものを使うそうです。弁柄塗りの手入れは、糠袋で丹念に磨き上げるのが一番であるとのこと、”最高の塗装”は”拭きつや”であると言われ、乾いた布で年季を入れて拭くことである、長年たつと木の中の油と手磨れた油で上品な艶が出てくるのです。(武生市の建具職人の横田氏談)弁柄塗りの町家を興味もって見て歩くと色合いや艶が千差万別、これほど手入れの違いがはっきりと判る弁柄塗りは、町家の当主にとっては怖い存在であると思います。

防湿、防蟻のために柱の根元に生漆を塗ることもあるそうだ。

昭和40年ごろには、未だ日本の各地で見られた懐かしい建築現場の風景が思い出されませんか。地鎮祭が終り、基礎の掘り方が始まると親戚や隣近所のお手伝いさんを呼んで「地搗き」が始まるのです。まず建物の基礎になる所を堀り、高さ四メートルほどのやぐらを組み滑車を取り付け、太い麻ロープを通し「突き棒」を引っ張ります。突き棒は太さ30センチ長さ4メートルぐらいの松の丸太で重量があり、ロープ引きには30人以上と突き棒の根元に4人ほどいて、土を突いて地面を固めて行くのです。作業は大変な重労働で、やぐらを少しずつ移動して順番に突いて行くのです。そのときの作業唄に「千本搗き」とか「伊勢音頭」などが唄われたようですが「オカーチャンノタメナラ エーンヤコラ」「オトーチャンノタメナラ エーンヤコラ」などと男女和気あいあいで作業をしました。

大黒柱や主要な構造柱の所は特に念入りに突き固めたものです。そこに栗石を並べ、その上に玉石や固い平らな基礎石を据えて柱を立てるのですが、所詮は材木、永年の風雨や湿気で腐りなどすると、そこは永年の経験と技のある棟梁の出番、実に上手に改修されるのです。 町家には建物を維持し住む人の思いを込めた改修の跡そこかしこに見られます。コンクリートの基礎は湿気が直ぐ木材に移りますが、石の基礎は、意外に湿気が材木に移らず、長持ちするそうです。 (米田棟梁、山中社長談:今回の町家改修には相当の地盤沈下が見られたが昔ながらの「地搗き」のしっかりした地盤と天然石の土台石に拘った改修に心掛けるそうです。) 御所や寺院などでも、目に見える太い柱や梁など実に見事に継ぎ足し改修しています。そんな職人さんの技を見て歩くのも楽しみですね。

壁と小舞

壁と小舞

(小舞とは壁を付けるために割り竹を3センチぐらいの間隔をあけて藁縄で編んだもの)

中戸口を入ると「おくにわ」です。誰でもが一瞬、目を見張るに違いない、思いもつかない高く上まで伸びた空間が目前に迫ってきます。屋根裏をそのまま見せた野天井です。引き窓(天窓)から差し込む光に、年月を経て黒ずんだ大黒柱と木組みが、白い漆喰壁に映えてそのバランスが実にマッチしているのです。町家の壁は漆喰壁がよく使われ、座敷には聚楽壁を使われていたようです。今回、見せて頂いた町家の入り口にある「錆び壁」は混ぜた鉄粉が錆びて浮き上がりとても風情のある壁で、一見の価値があります。また、その他の壁も出来るだけ現状維持で修復されるそうです。福井の左官親方の話では荒壁には山の上肌の赤土が最も良いと言われており、練った土を半年や一年も乾かないよう水を張って寝かしておくと餅のようにしなやかになって、藁も腐り塗り上がりがきれいで乾いてからのひび割れも少なくてすむそうです。「小舞」の竹は11月頃に切ったものを冬の間に割って使うそうです。竹を止めるのに鉄釘はすぐ腐るので竹釘を使います、これは何百年も持つそうです。又、法隆寺の修理の際、四百年前の小舞を調べたら藁は腐らず残っており、竹も油気があって未だ充分に使えるとのこと。 今では小舞の竹を縛るのに藁縄を使わずビニール紐を使う業者もあるらしいですが、土との馴染みも悪く地震の横揺れにも弱く、ビニールの耐用年数も判らずに、簡便だからと安易に使われているのも可笑しなことですね。日本の伝統ある壁の技はどうなって行くのでしょうか心配ですね。

漆と柿渋

漆と柿渋

今回の町家改修には「おもてにわ」と「おくにわ」の「上がり框(かまち)」に松材が使われています。米田棟梁の進言もあって、仕上げに「生漆(きうるし)」を塗るそうです。「生漆」は木材が腐るのを防ぐと言われております。今から年季の入って何とも言えない上品な”拭きつや”が出て来るのが待ち遠しいものです。

「おもてにわ」の壁際は下半分を板張りにして「柿渋塗り」の仕上げをされるそうです。ここにも昔ながらの伝統の材料を使い風情を残そうとされています。「柿渋」には防虫とか防腐の効果があるのと、興味あるのは年月を経るにつれて特有のさびた”しぶーい色合い”が出てくるのが楽しみです。

弁柄塗りに菜種油、地搗き基礎の土台、三和土の土間、漆塗りの上り框、柿渋塗りの腰板、そんな施主さんの注文を聞きながら、米田棟梁と息子さんや若いお弟子さんも一緒になって、それこそ損得なしでこだわりの仕事をされているのが頼もしく感じられました。そこには”古いものを古く直して大切に使って行く”京都人ならではの町家に対する拘りと、棟梁たちの”目に見えない所こそ手を抜かない”職人の心意気を感じたのです。

油の話 (5)菜種から油まで ことわざシリーズ

蕓 苔 子(うんたいし)

ご存知の通り、「油に関する諺」には、油そのものが古くから大変貴重なものであったこと、更には潤滑油としての利用や燃え易い性質から色々と興味ある諺が多く、またその諺が今も私達の日常生活の中で生き生きと語り伝えられている事に興味を覚えます。また庶民の中にこれほど溶け込み、大切に使われている産物も珍しいのではないでしょうか。

表題、菜種から油まで は、菜種から搾られて菜種油になるまでの意味から、初めから終りまでを言い表す原点になっていると言われている位です。ここで種子から油までの経過と、それに関連する諺を挟みながら紹介しましょう。(以下出典:むさし書房 ことわざ辞典・旺文社 故事ことわざ慣用句等から引用)

中国の諺に春の雨は貴きこと油の如しとあります。油が日常生活に非常に貴重な物であるように春の雨はその年の収穫を左右する大切なものでした。菜の花の咲く頃になると菜種梅雨と言って日本の各地は前線の影響で梅雨時と同じような長雨になります。

店頭ディスプレイされている油桶と油壷

また、雨が降らず太陽が照りつけ、風もなく汗が滲み出して暑苦しい事を 油照り と言います。この様な適度の降雨と日照りによって菜の花は大きく成長し、油の原料となる菜種の種子が立派に結実するのです。

さて、収穫された菜種はよく乾燥してから、異物を除き粉砕して甑(こしき)で蒸してから搾油機で油を搾ります。昔の油搾りは槌(つち)で矢を打ち込むのですが、それは重労働でした。搾油の初めのころは、矢を打てば打っただけ油が出るのですが、それも次第に少なくなります。そこでさらに力を入れて矢を打ち込むと、ターラリ・ターラリと残り油が出てきます

いつもは油壷から出たような =つやつやして美男子の親方も、こと油搾りになると態度豹変、油で煮しめたような=汚れた手拭いを鉢巻にして、急に厳しくなり真剣そのもの。職人に対して油を絞る=過ちや失敗を厳しく叱るとか、とっちめる=やきを入れたり気合をいれたりする [注1] などしました。油が貴重な物であっただけに職人さんは勿論、親方さんも大変だったようですね。

[注1] とっちめる =槌で打って油をしぼることから発生した語。

「とつ・ちめる(しめる⇒締める)」「と・つち(槌)・める」からきたと思われる。

さあ、今年の油も良い搾り上がりだぜ。油が乗った勢いで物事が順調に捗(はかど)るように、油溢さず=堅実で注意深く、油が切れた=元気を失い活力のない市場に油を注ぐ=勢い付けることにしよう。今日は洛中界隈のご贔屓に天秤棒で油桶を担いで商売に行く事にしやしょうか。 得意先で世間話や無駄話を長々として仕事を怠ける=油を売ることの無いように気をつけようぜ。口先でぺらぺらとよく喋ることは竹に油や油紙に火の付いたようのたとえ、あまり他人の注意や忠告を意に介さない=油紙に水を注ぐのも、妥協せずしっくりしない=油に水が混じるのも、商売の邪魔になるので注意が肝心。

さあ、今年の油も良い搾り上がりだぜ。油が乗った勢いで物事が順調に捗(はかど)るように、油溢さず=堅実で注意深く、油が切れた=元気を失い活力のない市場に油を注ぐ=勢い付けることにしよう。今日は洛中界隈のご贔屓に天秤棒で油桶を担いで商売に行く事にしやしょうか。 得意先で世間話や無駄話を長々として仕事を怠ける=油を売ることの無いように気をつけようぜ。口先でぺらぺらとよく喋ることは竹に油や油紙に火の付いたようのたとえ、あまり他人の注意や忠告を意に介さない=油紙に水を注ぐのも、妥協せずしっくりしない=油に水が混じるのも、商売の邪魔になるので注意が肝心。

「明かり」の手段として油が用いられた時代、油の途絶は生命を脅かすと言われ、油断大敵は暗黒の闇の到来とひいては生産の低下を招くと昔から戒められ、言い伝えられてきました。この諺は前にも紹介したことがありますが、仏教経典の涅槃経に出てくる説法に由来していることから、原典を辿れば遠くインドの古代から「あぶら」が如何に貴重なものであったことかと感心させられます。

此処に十文が油をとぼして五文の夜なべせよと言う江戸時代の諺があります。目先の勘定では損をするように見える仕事でも、精を出せば身のためになるという教えであり、二十一世紀の今日でも見習わなくてはいけない含蓄のあることばですね。

此処に十文が油をとぼして五文の夜なべせよと言う江戸時代の諺があります。目先の勘定では損をするように見える仕事でも、精を出せば身のためになるという教えであり、二十一世紀の今日でも見習わなくてはいけない含蓄のあることばですね。

他にも言い伝えられている油の諺が沢山あります。これだけ庶民の中に溶け込み、教訓やら戒めを残してくれた先人に感謝し、意義ある「油文化」をもっと大切にし、また継承して行きたいものです。

掲載文・画像の無断引用・無断転載を禁じます。

油の話 (4)つばき油の歴史と製法

『つばきの言葉あれこれ』

日本では「つばき」と言う漢字は「木偏に春」と書き「椿」が用いられますが、中国で「つばき」のことを「山茶」と言います。お隣の韓国では「冬の柏(かしわ)」と書いて「トンペク」または「ツンバク」(冬はtong,柏はbaek) と言い、発音は日本の「ツバキ」に似ているそうです。案外、語源は韓国かもしれません。

椿が日本からヨーロッパに紹介されたのは十六世紀頃で、イエズス会士のJ・Camellus(カメルス)が持ち帰り、彼の名をとってカメリア(Camellia)と名付けられたと言われています。

十九世紀のベルデイーの歌劇「椿姫」はヨーロッパで「つばきの花」が異国情緒あふれるイメージを与えたものと思われます。また日本を含め東アジアの照葉樹林帯の気候は「カメリア気候」とも表現され「ツバキ」が東洋の代表的な花と解釈されています。

『つばきの最初の記録』

『つばきの最初の記録』

最初の記録は日本書紀の景行記のなかで「つばきの枝で作った椎(つち)で熊襲(くまそ)と闘ったと記されています。万葉集に「紫は灰さすものそ海石榴市(つばいち)の八十のちまたに逢へる児や誰」と詠まれ、椿の油は勿論のこと椿の葉や木を燃やした灰汁も紫の染色の媒染剤に使われていたことがわかっています。

平安時代には大和の国の海石榴市は長谷観音と共に有名で、清少納言の枕草子に「長谷寺に参詣する人は必ず椿市に立ち寄るので観音様のご縁があるのですね」と書かれています。当時、椿市では燈明油、燈明器具が売られていて長谷観音を参拝する人々は油や燈芯、燈明皿を仕入れていたようです。また、紫式部の源氏物語「玉鬘(たまかつら)」の巻で初瀬の椿市(初瀬は長谷のこと)にお供したとき燈明油を買ったことが書かれています。

『海を渡ったザクロ』

昔の「つばき」の文字を見て、皆さん何かおかしなことにお気づきでしょうか。「海石榴」、「海柘榴」、「海榴」と書いたりしています。石榴・柘榴は「ザクロ」のことです。それは、その昔、日本特産のツバキが中国に渡ったとき、彼の地にあったザクロに似た花と実をつけたので「海を渡ってきたザクロ(柘榴)」の漢名がつけられ、そのまま日本に漢字としてもたらされましたが、どうも日本名にふさわしくないので「春を迎える花木」として「長寿の大椿の漢字」を当てて「椿」としたのではないかと言われています。

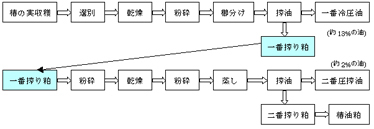

『昔ながらの椿油の製法』

伊豆大島での採油方法(採油に関する技術書がないので古い資料から紹介します)

一番油(良質油)は10日間ほど静置してから上澄みを採取して更に不純物をろ過します。

二番油は色も濃く酸化して匂いも臭く、そのままでは使えないので精製処理して出来るだけ色や匂いを除去しますが品質はやはり劣ります。

『つばき油粕』

『つばき油粕』

つばきの油粕には「サポニン」が含まれています。そのため水に油粕を入れて良く振ると石鹸のように泡立ちます。(サポニン=サポンからシャボン=ソープ=石鹸と関連がある)地域によっては油粕を水に溶かしてシャンプーの代わりにしているところもあるとのこと。また、上手に油粕を精製して洗髪用の商品を開発しているメーカーもあるそうです。

つばきの油粕は園芸肥料として使用するとナメクジやデンデンムシの駆除に効果があり、大事な盆栽や洋蘭、観葉植物をはじめイチゴ栽培や野菜栽培で大切な植物を虫害から守ります。また土壌に鋤(す)き込むと線虫の駆除と有機肥料としての効果があり、無農薬栽培、有機栽培の土壌改良剤として天然・自然を表現するには最適かと思います。

油の話 (3)つばき油の効能について

『黒髪の秘密』

『長い黒髪』『髪は烏(カラス)の濡羽色(ぬればいろ)』『烏羽玉(ぬばたま)の黒髪』・・・黒髪の美しさをたたえる言葉が日本にはたくさんあります。その秘密は「つばき油」です。「つばき油」は不乾性油に属し、いやな油臭さが出にくく、ベトつく感じがありません。髪の毛や頭皮にとても馴染みやすい『髪油(かみあぶら)』として平安の昔から愛用されてきました。

『髪梳き油』・・大島乙女の黒髪はなぜ長い

『髪梳き油』・・大島乙女の黒髪はなぜ長い

椿油にはテオフィリンといった成分があり、毛髪の保護やフケの除去に効果があると言われています。一昔前、シャンプーやリンスと言ったハイカラなものがなかった時代、おばあさんが、椿油をつけて目の非常に細かな「梳き櫛(すきぐし)」で、何度も何度も髪の毛を梳いていらっしゃったのをご存知でしょうか。毛髪や頭皮の手入れと、フケを浮かして梳き取る作業をしていたのでしょう。更に椿油には微量成分のミネラルや蛋白質・各種ビタミン類が含まれ、髪の傷みを癒し、潤いを与え、保護する役目をしているのです。「髪は女の命」と言われていた頃、伊豆大島では、髪の長さが身長を超える女性が少なくなかったそうです。「あんこ椿」黒髪が長く美しく保たれた秘密はこんな椿油の成分にあるのではないでしょうか。

『本草綱目(ほんぞうこうもく)・・中国古文書記載より』

『本草綱目(ほんぞうこうもく)・・中国古文書記載より』

中国の椿の樹は、雲南地方の海抜1000メートルの地帯に生育しており、開花から結実し、落果するまで四季十二ケ月の雨露に耐えて、天、地、日、月の精を吸収して実が出来ると言い伝えられています。この様にして出来た『油』は淡い黄色で、「性質は甘く涼しく、消化を助長し、咳や喘息を治し、痰を止め、胃を清め、腸を潤し、殺虫、解毒、軽く拭けば髪の異臭を除き、眼にも良い」と記述されています。

『椿油の特徴』

椿油の脂肪酸組成は不飽和脂肪酸のオレイン酸が80%以上含まれており、酸化安定性に優れています。そのため化粧品原料として非常に適していることです。また、椿油には各種微量成分が含まれており、切れ毛・枝毛・抜け毛等、毛髪や頭皮の日焼けを癒し保護する働きがあると言われています。

『椿油で髪の手入れ』

洗髪後、手のひらに椿油を数滴とってよく伸ばし、髪と地肌によくすり込んでマッサージした後、仕上げにお湯をかけて軽くゆすいで下さい。フケの防止やかゆみの除去に効果があり、髪の毛に潤いを与えます。

『椿油で高級天麩羅』

椿油は熱安定性にも優れ高級天ぷらにも使用されます(高価なため非常に稀ですが)。

油の話 (2)つばきのひとり言

蕓 苔 子(うんたいし)

京都は下立売通りの智惠光院西入にある山中油店さんの前を通るとき、まず目に入るのが清らかな水の流れと昔懐かしい水車の回る音である。しかも心憎いのが豊富な水の流れが、塀を隔てた屋敷内の庭から塀下を通って紅葉や山茶花の花びらが流れ来るのである。一瞬、黒澤 明監督の映画『椿三十郎』の一コマを思い出し、山中油店さんの池には椿の花が似合うのではないかと感じた。

つばきといえば司馬遼太郎の「街道を行く」の28巻「耽羅紀行」の一節に韓国斉州島の椿のことが紹介されている。一部を記述すると『斉州島は古来、全島に椿が茂っている。島の物産として椿油が陸地(韓国本土を指す)に移出され続けた歴史も相当古い。・・云々。ともかく近代以前、髪につける油といえば、椿油だった。むかし斉州島では嫁入りのときの習慣として、花嫁が手のひらの上に小さな青磁の容器をのせる。その容器には椿油が入っていた、というのである。「油壺はどんな形をしていましたか」「底は水平で、ひろいんです、口は小さくて、鶴首、いや鶴首というほど長くないものの、管のように細くなっています。大きさは、底が手のひらにそっと載せられて、胴を五指でつかめるほどです」云々』この文章を思い出した時、つい最近、山中恵美子さんが書かれた「杏の木のひとり言」のなかに「私の宝物」でプール工事の作業場で見つけたコバルトブルーの色をした一輪挿しとは、平安京の大内裏の女御衆が使用した椿油の油壺ではないか、いやそうに違いない。つややかな黒髪を垂らし絢爛たる牛車に揺られ御簾越しに見る都大路の賑わいを彷彿とさせるロマンを感ずるのである。

つばきといえば司馬遼太郎の「街道を行く」の28巻「耽羅紀行」の一節に韓国斉州島の椿のことが紹介されている。一部を記述すると『斉州島は古来、全島に椿が茂っている。島の物産として椿油が陸地(韓国本土を指す)に移出され続けた歴史も相当古い。・・云々。ともかく近代以前、髪につける油といえば、椿油だった。むかし斉州島では嫁入りのときの習慣として、花嫁が手のひらの上に小さな青磁の容器をのせる。その容器には椿油が入っていた、というのである。「油壺はどんな形をしていましたか」「底は水平で、ひろいんです、口は小さくて、鶴首、いや鶴首というほど長くないものの、管のように細くなっています。大きさは、底が手のひらにそっと載せられて、胴を五指でつかめるほどです」云々』この文章を思い出した時、つい最近、山中恵美子さんが書かれた「杏の木のひとり言」のなかに「私の宝物」でプール工事の作業場で見つけたコバルトブルーの色をした一輪挿しとは、平安京の大内裏の女御衆が使用した椿油の油壺ではないか、いやそうに違いない。つややかな黒髪を垂らし絢爛たる牛車に揺られ御簾越しに見る都大路の賑わいを彷彿とさせるロマンを感ずるのである。

「ごめんやす、いつもの椿の髪油を分けておくれやす」ご贔屓の御婆ちゃんがいつもの化粧用あぶら瓶をもつて椿油を買いにこられた、「御婆ちゃん何時見ても綺麗な髪ですね」「椿油のお蔭ですわ」そんな雰囲気のなかで油の量り売りをしている店は珍しい。容器、包装紙の節約は昔ながらの商売の中で自然と様になっている、リサイクル。エコ、自然、天然、何か資源の無い日本の商売の原点を見たような気がした。

「ごめんやす、いつもの椿の髪油を分けておくれやす」ご贔屓の御婆ちゃんがいつもの化粧用あぶら瓶をもつて椿油を買いにこられた、「御婆ちゃん何時見ても綺麗な髪ですね」「椿油のお蔭ですわ」そんな雰囲気のなかで油の量り売りをしている店は珍しい。容器、包装紙の節約は昔ながらの商売の中で自然と様になっている、リサイクル。エコ、自然、天然、何か資源の無い日本の商売の原点を見たような気がした。

油の話 (1)油の歴史に少しふれてみましょう

「油の神様」として、弊店当主が毎年元日の朝一番に参拝いたしております、離宮八幡宮(京都府乙訓郡大山崎町)には「本邦製油發祥地」の碑が建てられています。離宮八幡宮の説明によると、「平安時代の初め、当社神主が「長木」という道具で油を絞り、灯油に用いた。これが我が国製油の始まりとされている」とあります。油は神祀(まつ)りの灯火に用いられ、また宮中に献上される、大変貴重なものでした。

この時絞られたのは「荏(え)油」。「荏」というのは東南アジア原産の、「白紫蘇(しろじそ)」とも呼ばれるシソ科の植物で、その種子である「荏胡麻」から油を採ります。一般の方にはあまり知られていませんが、「荏油」は木材のつや出し・塗料として使われ、最近は京の町家の修復作業現場から多数お問い合わせを頂戴しております。

この時絞られたのは「荏(え)油」。「荏」というのは東南アジア原産の、「白紫蘇(しろじそ)」とも呼ばれるシソ科の植物で、その種子である「荏胡麻」から油を採ります。一般の方にはあまり知られていませんが、「荏油」は木材のつや出し・塗料として使われ、最近は京の町家の修復作業現場から多数お問い合わせを頂戴しております。

荏胡麻:直径1~2ミリ

弊店が創業した約200年前は、主にお灯明用の菜種油を扱っていました。荏油から菜種油へと変遷していったのには歴史的な背景を抜きにしては語れませんが、詳しくは次回に譲ることにいたしましょう。機能的な面で言えば、荏より菜種の方が栽培しやすく稲の裏作が可能だったこと、搾油しやすかったこと、明るさの点で優れていたことなどがあげられます。

弊店が創業した約200年前は、主にお灯明用の菜種油を扱っていました。荏油から菜種油へと変遷していったのには歴史的な背景を抜きにしては語れませんが、詳しくは次回に譲ることにいたしましょう。機能的な面で言えば、荏より菜種の方が栽培しやすく稲の裏作が可能だったこと、搾油しやすかったこと、明るさの点で優れていたことなどがあげられます。

さて、植物性の油と言うと、すぐに思いつかれるであろう使い道は「食用」でしょう。明治に入って石油が輸入され、電気・ガスが普及するまで、植物性の油と蝋燭(ろうそく)が灯用としての主な資材でした。それまでにも食用として使われていたという記録はありますが、大衆に普及していったのは幕末から明治にかけてのことだと言われています。

弊店に残る「油売渡帳」には、売られた油の種類やお得意先名、販売量や価格などが毛筆で記されています。そのうち明治末期から大正にかけてのものを調べてみましたところ、取り扱い品目は現在のように多くなく、菜種油がほとんどでした。この頃から、お得意様の中でもごく限られた人々にのみ使われていた胡麻油が次第に一般的なものとなり、菜種油も、より食用に適するよう精製を加えたもの(太白(たいはく)菜種油。白絞(しらしめ)菜種油とも言う)が出まわり始め、食用油としての需要が伸びてきたことがわかりました。京都で、油を食用として利用しはじめた時期は、通説より多少遅れたようですが、これは京の食生活が江戸や大阪などの大消費地域とは異なる特性を持っていたからでしょうか?古い台帳を見つめていて、ふと顔を上げると当時のお客様が「菜種一升おくれやす」と買いに来てくださる、そんなことが本当にありそうな店構えの山中油店です。京都散策の折には是非ともお訪ね下さいませ。

弊店に残る「油売渡帳」には、売られた油の種類やお得意先名、販売量や価格などが毛筆で記されています。そのうち明治末期から大正にかけてのものを調べてみましたところ、取り扱い品目は現在のように多くなく、菜種油がほとんどでした。この頃から、お得意様の中でもごく限られた人々にのみ使われていた胡麻油が次第に一般的なものとなり、菜種油も、より食用に適するよう精製を加えたもの(太白(たいはく)菜種油。白絞(しらしめ)菜種油とも言う)が出まわり始め、食用油としての需要が伸びてきたことがわかりました。京都で、油を食用として利用しはじめた時期は、通説より多少遅れたようですが、これは京の食生活が江戸や大阪などの大消費地域とは異なる特性を持っていたからでしょうか?古い台帳を見つめていて、ふと顔を上げると当時のお客様が「菜種一升おくれやす」と買いに来てくださる、そんなことが本当にありそうな店構えの山中油店です。京都散策の折には是非ともお訪ね下さいませ。

油の用途は時と共に移り変わり、貴重品から各家庭で常備のものとなりました。当たり前の存在になりすぎて案外気がつかなかった、油の不思議、面白さ、そして美味しさをより知っていただきたい、そんなお手伝いができる「油の専門店」でありたいと思います。