①博士(学術)、伝統工芸士

②下出蒔絵司所三代目。京都産業大学文化部京都文化学科教授

③ 神衹調度蒔絵や御神宝蒔絵、寺院荘厳蒔絵を手がける一方,京都迎賓館ではプラチナ蒔絵飾り台「悠久のささやき」などを制作

④平成28年京都府伝統産業優秀技術者表彰を受賞

*作品画像をクリックしていただくと作品説明が御覧いただけます。

『翔鶴』は、京都国立博物館蔵の俵屋宗達下絵、本阿弥光悦書の「鶴下絵三十六歌仙和歌巻」(重文)を典拠としています。宗達下絵の千羽鶴が天に舞う部分に焦点をあてました。千羽鶴を独特のシルエットで捉えた「アレンジ・形象」のカテゴリで制作しました。俵屋宗達は、江戸時代初期に本阿弥光悦らと共に活躍し、琳派の代表的な作家として知られています。

『蔦』は、畠山記念館蔵の俵屋宗達下絵、本阿弥光悦書の「四季草花下絵和歌巻」(重文)を典拠としています。宗達下絵の移ろい行く四季の草花の伸びやかな蔦の部分に焦点をあてました。重なる蔦の葉を大きく絶妙のバランスで捉えた「ディティール」のカテゴリで制作しました。俵屋宗達は、江戸時代初期に本阿弥光悦らと共に活躍し、琳派の代表的な作家として知られています。

『游』は、「水」のカテゴリで制作しました。多くの琳派の作家が手がけたモチーフです。有名なものにMOA美術館蔵の尾形光琳筆「紅白梅図屏風」や東京国立博物館蔵の酒井抱一筆「夏秋草図屏風」などがあります。 『游』は、小生が小さなものに宿る命の象徴としてメダカをモチーフとし、小さな命が広げる小宇宙をテーマとしているものです。伝統的な漆と蒔絵材料のみで制作いたしました。

『富士』は、清嘉堂文庫美術館所蔵の酒井抱一筆「絵手鑑・富士山図」を典拠としています。江戸人にとって特別な存在の富士山を、群青地に白の富士山とあざやかな赤陽。「着想」のカテゴリで制作しました。祝祭を思わせるような、江戸人が見た富士山を心がけて描きました。酒井抱一は、江戸琳派を開いた人として評価の高い琳派の代表的な作家で、光琳を慕ったことでも有名です。

『不二』は、大和文華館蔵の尾形光琳筆「富士山図扇面」を典拠としています。連山の彼方に聳える富士山の捉えかたの意図が光ります。「着想」のカテゴリで制作しました。下部に連山をあしらい、上部に雪渓のみを卵殻で表現し雄大さを強調しました。尾形光琳は、特に琳派を代表する作家として知られています。

『乾山の梅』は、MIHO MUSEUM蔵の尾形乾山作「銹絵染付梅波文蓋物」の素朴で味わい深い作品を典拠としています。その梅文を、琳派の作品に見受けられる連続模様デザインとして配し、同じ模様でありながら寸分違わぬ同じ模様ではない「非連続模様」のカテゴリで制作しました。尾形乾山は尾形光琳の弟にあたり江戸中期に活躍した琳派の代表的な作家として知られています。

『老梅』は、千葉市美術館蔵の神坂雪佳の「百々世草(梅)」の作品を典拠としています。老木に咲く梅の花の愛らしいこと。昔から女性にたとえられたりします。彩色筆ならではの柔らかい表情がまた女性的で独特の表現です。「アレンジ・筆致」のカテゴリで制作しました。花の一輪に象徴的に螺鈿を施し華やかさを加えました。神坂雪佳は明治期から活躍した琳派の代表的な作家として知られています。

『流水』は、MOA美術館蔵の国宝、尾形光琳筆「紅白梅図屏風」の作品を典拠としています。右隻と左隻の屏風の中央部に大きく描かれた流水は光琳独特の水のデザインです。後の琳派の画家も描くモチーフであり「水」のカテゴリで制作しました。水は琳派の重要なモチーフです。金のラインのみで描きました。尾形光琳は琳派の代表的な作家として知られています。

『光琳杜若』は、根津美術館蔵の国宝、尾形光琳筆「燕子花図屏風」の作品を典拠としています。伊勢物語の八橋の段をテーマとした作品と考えられますが、花や葉の形象の面白さから「アレンジ・形象」のカテゴリで制作しました。青貝と金の葉や茎独特の形が際立っています。尾形光琳は琳派の代表的な作家として知られています。

『群鶴集う』は、アメリカのフリア美術館蔵の尾形光琳筆「群鶴図屏風」六曲一双の斬新な作品を典拠としています。日本にあれば確実に国宝といわれるすばらしい作品で、左右から歩を進める鶴が連続模様にも見える着想の面白い作品で「非連続模様」のカテゴリで制作しました。『群鶴集う』は、左隻の屏風で群鶴はすべて右を向いています。尾形光琳は江戸中期に活躍した琳派の代表的な作家として知られています。

『扇面に群鶴図』は、フリア美術館蔵の尾形光琳筆「群鶴図屏風」の作品を典拠としています。琳派作品にもよくある伝統的な扇面による空間構成の作品とし「扇面」のカテゴリで制作しました。尾形光琳は、江戸時代中期に京都を中心に活躍した琳派の代表的な作家です。

『舞楽』は、醍醐寺蔵の俵屋宗達作「舞楽図屏風」(重文)を典拠としています。源氏物語にも取り上げられるモチーフである宮中の舞楽。金箔地にあざやかな宮中での舞楽が描かれています。翁の舞でしょうか。「王朝文学」のカテゴリで制作しました。俵屋宗達は、江戸時代初期に本阿弥光悦らと共に活躍し、琳派の代表的な作家として知られています。

『扇面に乾山松竹梅』は、出光美術館蔵の重文、尾形乾山作「銹絵染付金銀白彩松波文蓋物(松竹梅)」の作品等を典拠としています。伝統的な扇面による空間構成の作品とし「扇面」のカテゴリで制作しました。尾形乾山は尾形光琳の弟で陶芸家であり、江戸時代中期に京都を中心に活躍した琳派の代表的な作家です。

『鞠』は、「王朝文学」のカテゴリで制作しました。代表的なものとして根津美術館蔵の尾形光琳作「扇面業平蒔絵硯箱」や、東京国立博物館蔵の国宝、尾形光琳作「八橋蒔絵硯箱」の作品が挙げられます。日本の絵画や工芸は、文学をテーマとするものが多く、時代が降った江戸時代には雅な王朝文学への憧れも見てとれます。源氏物語にも出てくるアイテムとしての鞠。金や銀の鞠に華やかな色漆を使用して描きました。

『波濤に千鳥』は、出光美術館所蔵の中村芳中筆「扇面貼交屏風」の中の波千鳥図を典拠としています。千鳥をユーモラスな独特な形象に仕立て上げた作品で「アレンジ・形象」のカテゴリで制作しました。波のまにまに群れ遊ぶ千鳥は、波濤の大胆な形状とも相まって実に楽しそうです。中村芳中は、江戸時代後期に大阪を中心に活躍した琳派の代表的な作家で、光琳を慕ったことでも有名です。

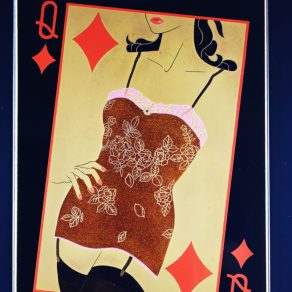

蒔絵額「クィーン」は、トランプのクィーンとワコールのランジェリーを重ねたモチーフとしました。蒔絵表現で、キャミソールやストッキングの表情を出そうと試みました。胸元に青く光る螺鈿は、ニュージーランド鮑貝の特に青く光るところを使用しました。レースは描いた後に粗い金粉を蒔きピンクの色漆で塗り固め、木炭で研ぎ出しています。

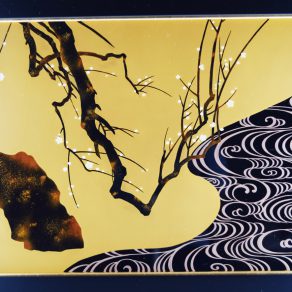

蒔絵額「波兎蒔絵」は、MOA美術間所蔵、尾形光琳作の国宝「紅白梅図屏風」の紅梅白梅を、蒔絵技術を使用して制作しました。琳派の代表的な作家と知られる光琳の、金地に映える紅梅白梅の見事さ。光琳の自由な水の表現に舌を巻くばかりです。梅の花は、鮑貝の薄貝をそれぞれ朱漆と白漆で貼り、工芸の持ち味を出しました。

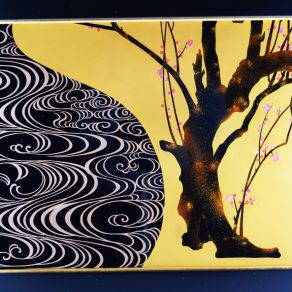

蒔絵額「紅梅白梅図」は、MOA美術間所蔵、尾形光琳作の国宝「紅白梅図屏風」の紅梅白梅を、蒔絵技術を使用して制作しました。琳派の代表的な作家と知られる光琳の、金地に映える紅梅白梅の見事さ。光琳の自由な水の表現に舌を巻くばかりです。梅の花は、鮑貝の薄貝をそれぞれ朱漆と白漆で貼り、工芸の持ち味を出しました。

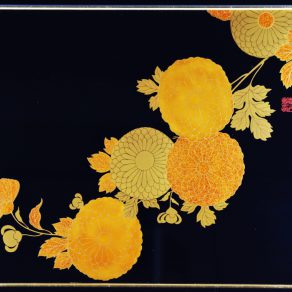

蒔絵額「高台寺蒔絵:菊」は、豊臣秀吉の伏見城の遺構と伝わる高台寺蒔絵。特に秀吉公の厨子扉裏に描かれた源氏雲に菊楓五七桐紋散らしの蒔絵は、蒔絵師の名前が針書きされたものとして有名です。2011年、私は金粉を高精細画像により特定して復元的制作を成し遂げました。その菊模様の部分を取り上げ、復元技術を用いて制作しました。

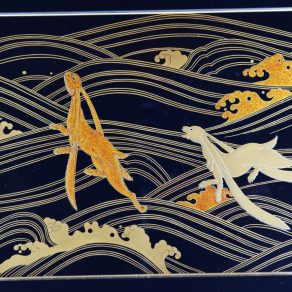

蒔絵額「波兎蒔絵」は、東京国立博物館所蔵の江戸時代、17世紀のものと伝わる「波兎蒔絵旅櫛笥」の波と兎の意匠は、私の好きなデザインの一つです。大海原を駆けるデフォルメされた耳の長い兎。私は波頭の表現と見ています。金の丸粉と梨子地粉を使った高蒔絵としました。江戸時代の人々の豊かなデザイン力に脱帽です。

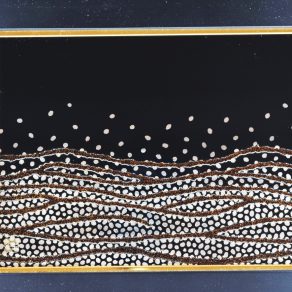

蒔絵額「悠久のささやき」は、命を循環する水。きらめきながら静かに調和する悠久の美。そのような京都のこころに通底する水の表情を掬いあげたいと希いました。銀色の照り返しをプラチナ粒、たゆたう水の流れを金粉で表現しています。京都迎賓館水明の間におさめた飾り台「悠久のささやき」と同デザイン、同材料、同仕様で制作しました。

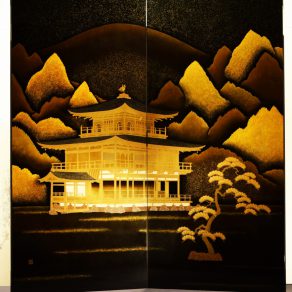

京都を代表する名勝「金閣寺」。鏡湖池に浮かぶように建つ様を地蒔き研ぎ出し高蒔絵で表現しました。バックの衣笠山や木立、鏡湖池を同一平面上に研ぎ出し蒔絵としています。鏡湖池全体を粗い金の丸粉、さざなみを金平目粉を蒔き、木立は、金の丸粉と青金の丸粉と金の梨子地粉で一叢(ひとむら)ぼかし、天には粗い金の梨子地粉を薄く蒔き、全体を漆で塗り固めて、木炭で平滑に研ぎ出しています。

下出蒔絵司所 http://shimodeyutaro.com/