貝が宿す神秘の美。「螺鈿」の工程と魅力を体験レポート・2

エッセイスト 湧月りろ

一通りの説明を聞いたら、いよいよ実際に螺鈿細工の体験。

漆を扱うのは難しいので、今回は薄貝を切って小さな台に貼り、オリジナルデザインのチャームを作るというワークショップをご用意くださった。

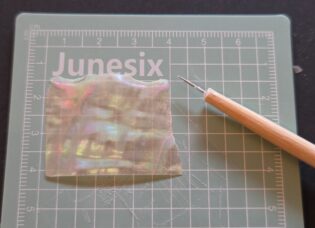

テーブルに並ぶいろんな道具のうち、棒の先に針の付いている見慣れないものが気になる。

これで貝をカットするそうだ。

ハサミでもカッターでもなく、針で切るとは。

想像していなかった工法にちょっと驚く。

先が針になったものが「貝切道具」。これで切れるの?

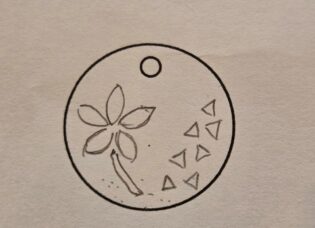

まず、紙に下絵を描くところからスタート。

出来上がりを想像しながら自由に描いてよいのだが、果たして思ったような形に貝を切れるだろうか。

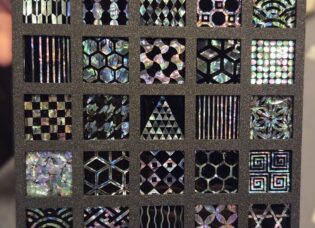

成田先生いわく、切りやすいのは三角形とのこと。

あまり複雑な形状ではなく、三角形を並べたような幾何学的な模様もおすすめだとか。

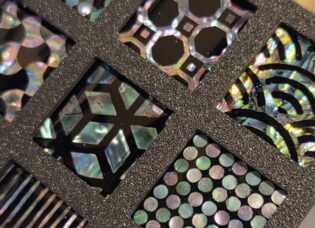

先生ご自身が作られた、さまざまな幾何学模様の作品を見せていただき、感心しながらそれぞれにイメージをふくらませていく。

緻密な組み合わせのパターンが美しく、麗しい。

参加者の皆さん、悩みながらも思い思いの模様を少しずつ描き始めた。

山中油店の淺原社長も参加されていて、サラサラと鉛筆を走らせておられたのでチラリと覗かせてもらった。

三角形を巻貝のように並べて天に向かう龍をイメージ。かっこいい!

私は花の形にしたいと思ったのだが、花びらの形がちゃんと作れるのだろうか。

とにかく薄貝を切ってみることにした。

こんなカーブをつけたい。切れそうになければ三角形の花に変更するか?

触れるだけでも緊張するような繊細な薄貝。

そっと針を当て、カリカリと線を入れてみる。

薄くてもしっかりした硬さを持ち、針でこわごわ線を入れたところで、そう簡単には切れない。

何度か針を往復させると、パリッと破片が飛んだ。

ちょっとした針の角度や力の入れ具合で割れてしまうのが難しい点だ。

簡単そうなこの作業ひとつでも、実際にやってみると難易度の高さがわかる。

やっぱり熟練した匠の技はすごいと尊敬の念がこみ上げる。

なんとか切り出した花びら。

線がギザギザになったり先が割れたり、なかなか難しい。

どうにか切り終え、次は台に並べていく。

今回は漆の代わりにUVレジン(樹脂)を使用。

念のため手袋とマスクを装着して、いざ本番に挑む。肝心な場面だ。

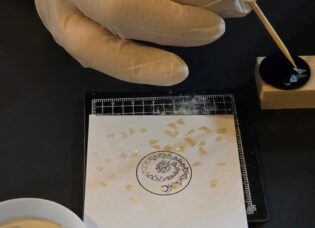

レジンを塗った直径2、5センチの丸い台に、竹串を使ってカットした貝をのせていくのだが、これが非常に細かい作業なのだ。

皆さんも全集中力を注ぎ込み、息をひそめて手を動かしているよう。

部屋が一瞬、シーンと静まり返った。

淺原社長も真剣なまなざしで制作中。どんな仕上がりになるか楽しみ!

並べ終えたらスタッフの方がレジンでコーティング。

チャームに仕上げてくださった。

本日の成果はこんな感じ。

各々の個性が2、5センチの円にキュッと詰まっているよう。みんな全然違うデザインで、見せ合うのも楽しい。

アドバイス通りに三角形を極めた人、富士山の日の出や大きな三日月など、センスあふれる6つの作品が出来上がった。

私はというと、意外と花びらっぽくカットできたのが嬉しくて、ついでにヒヨコまで作ってしまった。

かわいい仕上がりに大満足。宝物にしよう。

光の当たる角度によってさまざまな色に輝く。貝の魅力は限りない。

初めて貝の真珠層の全容を見て、薄貝に触れ、切ったり貼ったりという作業を実際にやってみた今回の螺鈿体験。

もちろん、これは螺鈿のほんの入り口に過ぎないが、連綿と受け継がれてきた素晴らしい日本の文化に接することができ、興味を持つきっかけをいただいたのは本当にありがたい。

伝統工芸士の下出先生や研究家である成田先生に直接お話をうかがい、粲宙庵という閑静な空間でこのような心豊かな時間を過ごせたことは、贅沢としか言いようがない貴重な機会であった。

そう思うと、2500円という今回の体験料金はなんと破格であることか。

またこのようなチャンスがあれば、皆さんもぜひとも見逃さないでほしい。

しばらくは私の花とヒヨコにいろんな角度から光を当てて、自然界の深淵なる美に心を遊ばせてみたいと思う。

2025年10月1日